Revista Σοφία-SOPHIA

2025

![]()

Artículo de investigación

![]()

John Alexander Cossio Moreno 1*

1Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

![]()

![]()

Información del artículo Recibido: marzo de 2024 Aceptado: octubre de 2024 Publicado: abril de 2025

Como citar:

Cossio-Moreno,

J. (2025). Interculturalidad y prácticas educativas de maestros de educación básica en territorios de diferencia cultural en el Urabá antioqueño. Sophia 25(1).

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia

Sophia-Education

Copyright 2025. Universidad La Gran Colombia

![]()

Esta obra está bajo una Licencia Attribution- ShareAlike 4.0 International

Conflicto de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Autor para la correspondencia:

![]()

![]()

ABSTRACT The research article explores about territorial and cultural meanings that build the teachers at primary school in territories of difference cultural, affair from as, analyze how the teachers position in circulation the cultural knowledge in their educational practices. The inquiring intends contribution the teachers training in intercultural perspective, from relation between their meanings of territory whit the scholar culture, also search revelated the understanding of interculturality that have the teacher in their vital and educative experience. To this end, we propose an undisciplined methodological posture, a frontier thinking that contributes to the construction of relevant and contextualized educational and pedagogical knowledge, therefore, it is assumed a collaborative action materialized through pedagogical social mapping, with semi-structured open interviews and word spirals, with primary school teachers from two institutions located in the Urabá region of Antioquia. The analysis of the information was carried out through the Territorio/Saberes/Escuela matrix. The findings and results show some relationships, tensions and articulations between the knowledge of the territory and the teachers' educational practices. Also, some of the teachers' meanings about interculturality are revealed from their territorial experiences, an issue that was assumed from their territorialized educational and cultural practices. It is concluded that educational practices are in tension and uncertainty in relation to cultural practices; likewise, interculturality is found as an action that is constructed daily.

![]()

![]()

![]()

El artículo presenta resultados parciales de una investigación doctoral que aborda la reflexión sobre las prácticas educativas de maestros de educación básica en contextos educativos rurales. Para ello, toma en cuenta las experiencias de maestros y maestras de dos instituciones educativas del Urabá antiqueño, donde confluyen comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, a partir de la búsqueda de la relación entre el territorio y la cultura escolar. Desde esta idea, se intenta develar colectivamente la interculturalidad como práctica situada. Por lo anterior, la investigación se plantea desde una lectura territorial y la reflexión situada de las prácticas educativas, como contribución a la formación de maestros en perspectiva intercultural (Pérez, 2023; Castillo, 2019a; Red FEIAL, 2019; Green, 2016).

El trabajo en campo fue llevado a cabo, en dos instituciones educativas rurales de los municipios de Chigorodó y Vigía del Fuerte, en el Urabá antioqueño, con maestros y maestras de educación básica primaria. Se evidenció la circulación de saberes entre lo territorial y lo escolar, así como los entrecruces y las tensiones que se abren en este circuito. Del mismo modo, se expresan en las reflexiones sobre las prácticas educativas con los maestros, necesidades formativas respecto a cómo abordar en las aulas de clase la diversidad presente en los territorios. De allí que, las relaciones que se tejen o se tensionan entre el acto educativo con las expresiones culturales y los saberes territoriales, influyen en la escolaridad en estas comunidades educativas con marcadas diferencias culturales, lo que ha posibilitado la búsqueda de significados para la interculturalidad desde una concepción participativa.

Este planteamiento tiene relevancia y actualidad para la investigación educativa y el campo pedagógico, pues permite reconocer las diferencias culturales a partir de la indagación sobre cómo construyen los maestros sentidos territoriales y culturales que circulan entre las prácticas educativas y los territorios. Las bases teóricas están ancladas a categorías conceptuales planteadas a partir de la reflexión sobre corazonar a la formación, el lugar de la interculturalidad en las relaciones entre escuela y territorios, además de las pedagogías decoloniales y las ontologías relacionales como elementos para situar el mundo de la vida de los maestros.

![]()

El proceso investigativo encuentra sustento conceptual, en el debate de la interculturalidad educativa en Colombia y en América Latina, por lo que algunas investigaciones tanto a nivel nacional como internacional marcan una tendencia por la formación intercultural docente desde prácticas descolonizadoras, para encontrar sentido a la trama de la interculturalidad. Con base en esto, se sitúa lo territorial desde formas singulares de leer el territorio, en este caso, en contextos de ruralidad donde confluyen diferencias culturales (Arias, 2017, 2021; Escobar, 2015), sin desconocer las tensiones e inflexiones que se dan al interior de cada territorio.

En el contexto internacional se encuentran aportes gestados en México (Pérez, 2023; Dietz, 2017; Mateos y Dietz, 2014), Ecuador (Antón y Valencia, 2022; Guerrero, 2018; Krainer y Guerra, 2016), y Brasil (Álvarez, 2013), los cuales muestran la compleja situación en la construcción de la interculturalidad en los ámbitos escolares y en las prácticas educativas, presentándose como una posibilidad de reconfiguración de subjetividades en los escenarios educativos. Estos trabajos señalan, también, la formación intercultural como una tarea pendiente, tanto desde un enfoque investigativo como pedagógico.

Los principales hallazgos de estas pesquisas presentan un panorama en el que la interculturalidad interpela los discursos totalizantes neoliberales. Desde allí, se plantea como una práctica territorial situada en función de una dimensión centrada en la visibilización de prácticas culturales de comunidades que pertenecen a lógicas culturales diferentes. En otros casos, como el de Chile (Beltrán, Teurecán y Pérez, 2022; Quintriqueo y Quilaqueo, 2019), algunas investigaciones muestran que la educación escolar carece de una relación educativa auténtica con los saberes y conocimientos de los pueblos y las comunidades territoriales para construir una educación intercultural. En este sentido, se enfatiza en el predominio de un currículo prescrito en los ámbitos escolares, lo cual ha provocado un distanciamiento entre los saberes y experiencias culturales con los conocimientos y saberes que se transmiten en la cultura escolar.

En consonancia, investigaciones en el ámbito nacional (Agudelo, 2021; Castillo, 2019a; Castillo y Guido, 2015) evidencian la interculturalidad en educación como una propuesta pendiente, una cuestión apremiante para abordar en el país y en los territorios. Estos trabajos hacen referencia a la oportunidad de hablar de la interculturalidad en contextos específicos y situados, con base en las concepciones de los pueblos y las comunidades. De esta manera, se reconocen los aportes de los movimientos sociales afrodescendientes, indígenas y campesinos en el país (COCOMACIA, 2002; OIA, 2011), pues los diferentes caminos recorridos contribuyen desde sus procesos organizativos a la

![]()

concepción de la interculturalidad, visibilizando las trayectorias y experiencias de los pueblos, para pensar la educación y la formación de otro modo, vinculadas a las diferencias culturales de las personas que habitan los territorios.

En cuanto al asunto de la formación de maestros y la interculturalidad, existen algunas experiencias en el país. Por ejemplo, con la aparición de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (1998) se marca un hito en el debate de la interculturalidad en educación, por su incidencia en materia curricular de corte intercultural promovida por un movimiento étnico, en este caso por el impulso de las organizaciones afrocolombianas (Castillo, 2019a; Sotelo, 2014). Al respecto, Velásquez (2021) argumenta que la cátedra no ha sido suficientemente implementada por las instituciones de educación básica y media, puesto que es indudable que el impacto de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos ha sido muy bajo en dichas instituciones debido a diferentes factores, como la violencia, el desplazamiento y la reorganización de las comunidades, lo que ha dificultado el avance de su efectiva puesta en marcha, además de la falta de orientaciones, compromiso estatal y la falta de recursos para su implementación, especialmente para la formación de los maestros.

Otra experiencia que se retoma es la de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, programa de pregrado ofertado por la Universidad de Antioquia (Agudelo, 2021; Green, 2011, 2016; Sierra, 2010), que tiene como horizonte la formación de pedagogos y pedagogas de la madre tierra desde una lectura territorial e intercultural. Este proceso formativo, surgido del movimiento indígena (OIA, 2011), ha llevado a reflexionar la educación, la pedagogía y la formación a la luz de estas otras educaciones que viven en los territorios, que se conciben orgánicamente, encarnadas en la diversidad cultural de las comunidades. En este sentido, Castillo y Guido (2015) plantean que no es posible pensar en la educación intercultural sin pensar en el reconocimiento de la diversidad como proceso constitutivo de la sociedad colombiana.

Ahora bien, el desarrollo de orientaciones y propuestas enfocadas en la interculturalidad no ha sido tarea fácil en Colombia y América Latina, pues se han enfrentado diferentes apuestas como proyecto político y cultural (Agudelo, 2021; Castillo, 2019a). En tal sentido, esta mirada crítica sobre la afirmación de las diferencias culturales plantea la necesidad de que una formación para la interculturalidad no está siendo atendida ni considerada en la agenda política, asunto con el cual la interculturalidad educativa sigue quedando rezagada.

![]()

Por su parte, los resultados de la investigación evidencian que las prácticas educativas de maestros de educación básica en contextos diferenciados se encuentran en tensión e incertidumbre en relación con sus saberes territoriales y culturales; por consiguiente, la formación de maestros en perspectiva intercultural es crucial para afirmar la diversidad cultural que habita nuestros territorios, dado que permite reconocer la articulación entre procesos educativos y prácticas socioculturales. En esta medida, se puede afirmar que la interculturalidad en educación no es solo una teoría por seguir, sino un proyecto por asumir; es un proceso de acción para pedagógicamente andar (Walsh, 2013).

En relación con lo anterior, este artículo de investigación indaga sobre relación que se establece entre las prácticas educativas de maestros de educación básica en contextos diferenciados, con la construcción de la interculturalidad como práctica localizada; pues es esta una experiencia que fortalece la formación de los maestros en los contextos situados, desde sus propios discursos y saberes territorializados. Asimismo, el estudio permitió valorar y reconocer por parte de los mismos maestros en la vida escolar, los saberes culturales que transitan y se tensionan entre el territorio y las instituciones educativas, para develar desde allí la interculturalidad.

Materiales y métodos

La ruta metodológica se llevó a cabo con un enfoque indisciplinado de la investigación a partir de un hacer decolonial (Walsh, et al., 2002; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Haber, 2011, 2016; Ortiz, Arias et al., 2018). Esta mirada indisciplinada como una opción metodológica, se configura desde la idea del desprendimiento de la ciencia hegemónica y procura descolonizar las prácticas investigativas, como paso para situar el proceso de investigación desde las prácticas educativas y culturales de los maestros y maestras, reconociendo a cada participante como un otro dialogante, procurando el autorreconocimiento y la autocrítica (Ortiz, et al., 2018).

En este sentido, la propuesta metodológica indisciplinada se ha nutrido a partir de los saberes comunitarios y de sus proyectos alternativos producidos por ontologías relacionales territorializadas (Escobar, 2015, 2018), que se distancian de perspectivas monoculturales.

Se concibió, así, un diseño metodológico crítico desde una mirada colaborativa e intercultural (Agudelo, 2016; Green, 2011; Sierra, 2010), cuyo propósito fue acercar a comprender las principales características de los sentidos territoriales y culturales que construyen los maestros de educación básica en contextos educativos diferenciados, en relación con sus prácticas educativas. Con dichos maestros se propusieron las fases y los insumos para el registro, la recolección y la generación de la

![]()

información, a través de la cartografía social, pedagógica y de otras fuentes. Esta alternativa metodológica crítica permitió indisciplinar la investigación desde la lectura de los territorios, para la posterior construcción de mapas. Lo mencionado fue posible al reconocer la existencia de la diversidad epistemológica y la pluralidad de conocimientos (Sousa, 2022). Adicionalmente, se propusieron entrevistas abiertas, semiestructuradas, narrativas biográficas o territoriales en las espirales de palabra, observación y escucha activas en los acompañamientos de aula, así como el análisis colectivo de los hallazgos, con la matriz Territorio/Saberes/Escuela.

Ha sido una apuesta para producir conocimiento social con otros en virtud de la interpretación de la realidad comunitaria-educativa desde una orientación participativa y transformadora (Amador, 2021). Se destacan en la construcción de esta opción metodológica los aportes de la educación popular y la Investigación Acción Participativa (IAP), para configurar con los maestros desde adentro de los territorios, una ruta metodológica indisciplinada que, desde los bordes de las ciencias sociales y humanas y de la educación, interpela críticamente las fronteras disciplinares y la disyuntiva entre sujeto-objeto (Cuevas y Orrego, 2021), para desprenderse de las prescripciones disciplinares y entender la investigación como un sistema de relaciones (Haber, 2011, 2016).

Esta alternativa metodológica evidenció el circuito y las tensiones que se dan entre los saberes y conocimientos culturales de comunidades diferenciadas en el Urabá antioqueño, en las instituciones educativas, a través de una ruta que se enriqueció con las voces de los maestros participantes. En este sentido, la población está conformada por 13 maestros y maestras de educación preescolar y básica primaria: seis en la Institución Educativa Rural Celestino Díaz, en el municipio de Chigorodó, y siete en la Institución Educativa Rural Buchadó en el municipio de Vigía del Fuerte, ubicadas en la subregión del Urabá en el departamento de Antioquia, Colombia.

Estas dos comunidades de aprendizaje se han identificado en acompañamientos pedagógicos realizados a través del Programa Todos a Aprender (PTA, 2013) del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Se establecieron criterios de selección según la labor de los maestros. Por ejemplo, que contaran con cinco o más años de experiencia docente y dos años en estas comunidades educativas; además de que estuvieran dispuestos a participar tanto individual como colectivamente en la práctica investigativa.

![]()

Ahora bien, la investigación estuvo orientada por las siguientes preguntas: ¿Cómo construyen los sentidos territoriales y culturales los maestros de educación básica en contextos de diferencia cultural?, ¿Cómo posicionan los maestros en sus prácticas educativas los saberes culturales que circulan entre las comunidades y la escuela? El objetivo de la investigación fue comprender los sentidos territoriales y culturales que construyen los maestros de educación básica en contextos educativos con comunidades caracterizadas por diferencias culturales; de allí se derivan unas metas específicas que guiaron el caminar metodológico del trabajo en campo, realizado en momentos determinados por medio de acciones concertadas y construidas colectivamente con los maestros.

Uno de los objetivos específicos de la investigación se enfocó en analizar cómo posicionan los maestros en sus prácticas educativas los saberes culturales que circulan entre las comunidades y la escuela, realizando talleres colaborativos de cartografía social pedagógica para leer el territorio; inicialmente se propuso crear mapas mentales personales y, posteriormente, mapas colectivos territoriales. Además, se plantearon ejercicios de observación y escucha dinámicas surgidos en las espirales de palabra a partir de los análisis del mapeo.

El siguiente objetivo específico se encaminó a develar cómo es entendida la interculturalidad desde los sentidos territoriales que construyen los maestros, entre los espacios educativos y comunitarios, proceso que se gestó mediante la construcción y análisis de mapas participativos y una costura colectiva. Del mismo modo, con entrevistas abiertas, semiestructuradas, las cuales, siguiendo a Galeano (2018), permitió reconocer aspectos como conocimientos compartidos, valores, expectativas de formación, además de analizar perspectivas y ciclos vitales de los maestros y maestras. Estas entrevistas abiertas, semiestructuradas, surgidas de unas dimensiones generadoras que partieron de los ejes de exploración y problematización de la investigación, se realizaron con dos de los docentes, uno en cada institución educativa: un maestro indígena y otro afro. Con estos materiales se resaltó, por parte de los maestros, la interculturalidad, en tanto, práctica situada y como puente entre las articulaciones y las tensiones que surgen en la relación, territorios y escolaridad.

En relación con la caracterización del contexto de los maestros participantes. Las comunidades donde se realizó la investigación están ubicadas en zonas rurales, en su mayoría de difícil acceso, en los municipios de Chigorodó y Vigía del Fuerte en la subregión del Urabá antioqueño, la cual hace parte del Chocó biogeográfico. En el extenso territorio de la vereda Juradó y Guapá, donde se sitúa la Institución Educativa Rural Celestino Díaz y sus sedes en el municipio de Chigorodó, cohabitan comunidades afro, indígenas y mestizas, que se configuran en comunidades campesinas; sus procesos

![]()

sociales y económicos están basados en la producción agropecuaria y en la minería artesanal. Cuatro de los docentes de esta institución provienen del vecino departamento del Chocó; un hombre y dos mujeres de este grupo se reconocen como pertenecientes al pueblo afrocolombiano, mientras que dos de las maestras se reconocen como mestizas. En la institución educativa, se implementa el modelo de Escuela Nueva en todas las sedes, incluida la sede principal; el número de estudiantes que atienden las docentes es, en promedio, de 28 niños y niñas por grupo. Cabe resaltar que los maestros y maestras de esta institución educativa tienen aproximadamente ocho años en el ejercicio docente.

Por otra parte, la Institución Educativa Rural Buchadó está ubicada en el Centro Poblado Buchadó del municipio de Vigía del Fuerte en el Atrato Medio antioqueño, donde convergen comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizos que, a su vez, se reconocen como población campesina. La situación geográfica en el contexto ribereño marca particularidades sociales y culturales en las actividades cotidianas de las comunidades; este territorio se caracteriza por grandes extensiones de selva tropical húmeda que conforma la biodiversidad de Vigía del Fuerte, y los centros poblados y veredas están a la orilla del río Atrato. Los procesos organizativos de las comunidades conciben el territorio como propiedad colectiva, con consejos comunitarios y resguardos indígenas, con planes de ordenamiento territorial desde un enfoque étnico y ambiental.

En cuanto a las maestras que laboran en la I.E.R Buchadó, sede principal, todas pertenecen a la comunidad afrodescendiente, cuatro de ellas oriundas de la misma comunidad de Buchadó y dos del cercano departamento del Chocó. Del mismo modo, se concertó una entrevista abierta con el maestro de la Sede El Salado, el cual se reconoce como indígena de la comunidad Embera Dóbida, pero este no participó en los mapeos colectivos. El promedio por grupo de estudiantes que atienden las maestras y maestros en esta institución es de 22 por grupo, con el modelo pedagógico de Escuela Tradicional, mientras que en la sede El Salado se trabaja con el modelo de educación propia del pueblo Embera Dóbida. Conviene aclarar que los maestros de esta institución educativa cuentan con un promedio de 12 años de experiencia en la docencia.

A continuación, se describen las particularidades de los maestros participantes en la investigación, surgidas de un cuestionario de reconocimiento, en relación con la edad, los años de experiencia en la institución y en otras del sistema educativo, la formación docente, la procedencia y las necesidades o expectativas de formación (Tabla 1). Adicionalmente, se socializó con los participantes un consentimiento informado para la realización del trabajo de campo, en el que se priorizó el anonimato y la confidencialidad de la información.

![]()

Tabla 1. - Reconocimiento de los maestros y maestras participantes

Institución Educativa | Edad | Años de experiencia en la institución | Años laborados en el sistema educativo | Lugar de origen | Formación docente | Expectativas de formación |

I.E.R. Celestino Díaz, sede principal | 32 años | 3 años | 6 años | Los Palmitos, Sucre | Normalista Superior | Terminar la Lic. en Lengua Castellana o en básica primaria |

I.E.R Celestino Díaz, sede El Coco | 36 años | 2 años | 5 años | Chigorodó, Antioquia | Normalista Superior. Lic. en Ciencias Sociales | Estudiar un posgrado y vincularme a la carrera docente |

I.E.R Celestino Díaz, sede Brisas de Guapá | 39 años | 8 años | 12 años | Chigorodó, Antioquia (de la misma comunidad) | Lic. en Lengua Castellana; algunos diplomados | Estudiar la maestría y vincularme a la carrera docente |

I.E.R Celestino Díaz, sede principal | 52 años | 8 años | 12 años | Caldas, Antioquia | Normalista superior; Lic. en Lengua Castellana; algunos cursos. | Vincularme al magisterio, ya que en la I.E.R. Celestino Díaz, laboramos por prestación de servicios |

I.E.R Celestino Díaz, sede La Maporita | 34 años | 3 años | 7 años | Quibdó, Chocó | Normalista superior; Lic. en Español y Literatura | La docencia me obliga a conectarme a la comunidad con nuevas estrategias y propuestas |

I.E.R Celestino Díaz, sede Guapá Carretera | 33 años | 9 años | 9 años | Tadó, Chocó | Normalista superior; Lic. en Pedagogía Infantil | Seguir aportando a la comunidad educativa y a los estudiantes. Vincularme a la carrera docente |

I.E.R Buchadó, sede principal | 25 años | 8 años | 14 años | Quibdó, Chocó | Lic. en Educación Básica Primaria | Seguir estudiando un posgrado para fortalecer mi experiencia docente |

I.E.R Buchadó, sede principal | 38 años | 6 años | 6 años | Vigía del Fuerte, Antioquia (de la misma comunidad) | Lic. En Lengua Castellana | Liderar procesos comunitarios y educativos desde las artes y la pedagogía. Ganar el concurso docente. |

I.E.R Buchadó, sede principal | 45 años | 8 años | 8 años | Tadó, Chocó | Lic. en Educación Preescolar | Reconocer cada vez más la riqueza cultural y natural de Vigía del Fuerte. Hacer el posgrado. |

I.E.R Buchadó, sede principal | 48 años | 18 años | 20 años | Vigía del Fuerte, Antioquia (de la misma comunidad) | Lic. en Educación Básica Primaria; Especialización en Educación Ambiental. | Seguir sirviendo a la gente de mi pueblo Buchadó y ascender en el escalafón docente. |

![]()

I.E.R Buchadó, sede principal | 45 años | 15 años | 15 años | Vigía del Fuerte, Antioquia (de la misma comunidad) | Lic.en Educación Básica Primaria; Magíster en Educación | Seguir formándome y fortaleciendo mi práctica docente |

I.E.R Buchadó, sede principal | 41 años | 17 años | 17 años | Vigía del Fuerte, Antioquia (de la misma comunidad) | Lic. en Educación Básica Primaria | Estudiar la maestría y seguir fortaleciendo mi experiencia docente |

I.E.R Buchadó, sede El Salado | 42 años | 10 años | 10 años | Vigía del Fuerte, Antioquia (de la misma comunidad) | Bachiller Académico | Terminar la Lic. en Pedagogía de la Madre Tierra. |

Fuente. Adaptado de Torres (2022).

Además de esto, se utilizaron diversas fuentes primarias y secundarias que posibilitaron la construcción de un análisis colectivo y riguroso, desde la problematización planteada sobre interculturalidad y prácticas educativas en contextos de diferencia cultural. Las fuentes primarias se consolidaron a partir de los discursos y las prácticas culturales y educativas de los maestros, su accionar en el circuito entre lo territorial y lo escolar, en complemento con la creación colectiva de mapas, la observación y escucha dinámico en los espirales de palabra, en las entrevistas abiertas y en los acompañamientos en aula. Lo anterior se llevó a cabo a través de la cartografía social pedagógica, con base en el tipo de mapa temporal-social que permite mapear lo que acontece en el territorio, así como las experiencias de los maestros para identificar sus sentidos culturales, como forma de comprender el presente y dibujar posibilidades futuras (Barragán y Amador, 2014). También se consideraron algunas monografías, documentos institucionales y comunitarios; asimismo, narrativas biográficas y territoriales de los maestros, y manifestaciones culturales desde sus cosmovisiones y concepciones del mundo.

En esta lógica, las fuentes secundarias corresponden con el análisis documental que sustentó la construcción de categorías para fortalecer la discusión teórica con el trabajo de campo. Se toman como soporte diferentes bases de datos, tanto de Colombia como de América Latina, así como buscadores especializados y algunos repositorios, entre otros. Por eso, se recurrió a diferentes fuentes teórico-conceptuales, como artículos de investigación y de revisión, tesis de doctorado, libros y capítulos de libro en consonancia con los objetivos de la investigación.

![]()

Siguiendo las propuestas de Parra (2013) y Cuevas y Bautista (2020), el análisis de los resultados se elabora con la matriz Territorio/Saberes/Escuela, en relación con la apuesta por indisciplinar la investigación y de reconocer en las voces de los maestros los saberes que circulan en los territorios. En esta perspectiva, este eje conductor del análisis Territorio/Saberes/Escuela se consolidó como una estrategia de discusión y comprensión metodológica crítica, en tanto permitió vislumbrar a través de las voces de los maestros sus producciones y saberes, conocimientos territorialmente situados arraigados como prácticas propias que se constituyen desde diferentes dimensiones de lo humano o, en otras palabras, conocimientos territoriales que hablan de las diversas visiones y horizontes de lo social, cultural y educativo. Además, devela la interculturalidad en educación como una propuesta pendiente y posible de articular entre lo comunitario y los espacios educativos.

La investigación tuvo los siguientes avances y resultados: en relación con los sentidos territoriales y culturales, se analiza con los maestros sobre lo territorial y lo cultural desde la reflexión sobre las prácticas educativas, la articulación y las tensiones que surgen entre los conocimientos territorializados y la cultura escolar, de acuerdo con las categorías surgidas en el proceso investigativo, tales como territorialidad colectiva, prácticas educativas situadas, problemas socioambientales y memoria histórica en clave de paz, las cuales se pusieron en discusión en los análisis. Del mismo modo, se revelan las concepciones situadas de interculturalidad de los maestros, surgidas desde las relaciones que tejen entre sí estas comunidades diferenciadas, dinámica que, a su vez, marca las prácticas educativas y se moviliza en el contexto escolar. Se ha evidenciado la interculturalidad, teniendo en cuenta los registros y las memorias reunidos durante los encuentros de mapeo colaborativo, con prácticas situadas territoriales desde una dimensión comunitaria como la noción del “nosotros”, a la vez que emerge la idea de interculturalidad con una mirada antirracista.

Sentidos del territorio y su relación con las prácticas educativas

En correspondencia con los hallazgos investigativos, las vivencias, experiencias y prácticas narradas a partir del ejercicio cartográfico en clave pedagógica develan los sentidos y significados del territorio que construyen los maestros en sus mundos vitales y marcas territoriales; también sale a flote lo que significa para los maestros rurales ejercer la profesión docente en estos lugares. En el caso de los contextos donde se situó la investigación, el río Atrato en Vigía del Fuerte y Juradó y Guapá

![]()

Carretera en Chigorodó, los maestros reconocen que, aparte de la gran exuberancia de la diversidad natural, las diferencias culturales que se manifiestan también aportan a su riqueza desde la diversidad étnica y sociocultural, en la que confluyen comunidades afrodescendientes principalmente, pero también indígenas y mestizas, todas configuradas como comunidades campesinas.

Para Oslender (2017), las ontologías relacionales y las cartografías sociales permiten conceptualizar y plasmar formas complejas de interacción entre los seres humanos y no-humanos. Por lo cual, la cartografía cumple un papel en la constitución de estas ontologías políticas1, desde una dimensión colectiva que abrió la posibilidad de plasmar en mapas mentales y mapas participativos los propios sentidos y significados del territorio, construidos por medio de los diferentes aportes de los maestros y maestras, con la reflexión sobre el encuentro con la otredad en las acciones pedagógicas de aula. En este sentido, Escobar (2015) afirma que el territorio “es definido como un espacio colectivo compuesto por todo el lugar necesario e indispensable donde hombres y mujeres, jóvenes y adultos, crean y recrean sus vidas”. Es un espacio de vida donde se garantiza la supervivencia étnica, histórica y cultural (p. 32).

Por otro lado, Escobar (2018) amplía que, en relación con los análisis de los mapas, se evidencia el arraigo por la tierra, puesto que de allí se deriva la propuesta de muchas luchas en defensa de los territorios y de la diversidad, reconstruyendo mundos a través de la pervivencia de saberes y de luchas ontológicas. Esto fue posible con los maestros al plasmar sus sentidos del territorio en relación con lo cultural y lo educativo, para acercarnos a la comprensión de los conocimientos territorializados en los contextos rurales, los cuales circulan, articulan o tensionan con la educación escolar. De acuerdo con lo anterior, se rescata lo dicho por una maestra con respecto a su territorialidad en Buchadó, Vigía del Fuerte, en la cuenca del río Atrato:

Para mí el territorio significa: empezando por la calidez de sus gentes, la pureza de la naturaleza, las vivencias y cultura atrateña, todas esas cosas me conectan; el río, estar en la época de verano, eso me transporta a mi niñez, que para mí fue una época feliz. El territorio para mí representa tranquilidad, paz, salud y mucho amor, amor es lo que puedo expresar por este terruño, porque a mí me ha dado todo, me identifico con cada uno de los espacios de estos lugares, para mí significan mucho porque este es mi lugar de origen y donde vivo con

![]()

1La noción de ontología política (Oslender, 2017), se refiere a la politización de las relaciones complejas en que seres humanos y no humanos se entrelazan. Se refiere pues, al conjunto de ontologías relacionales que se forjan en las dimensiones étnico-territoriales, que apuntan a una multiplicidad de maneras de estar en el mundo y que configuran un pluriverso existente.

![]()

mi familia y amigos. A mí este territorio del Atrato me conecta con lo ancestral, con las tradiciones y las costumbres de sus gentes. Aquí se tienen costumbres únicas, arraigadas y todo eso viene de lo que nos han ensañado nuestros mayores (Maestra I.E.R Buchadó, comunicación personal, febrero de 2023).

Siguiendo los argumentos de Jiménez y Jurado (2018), el arraigo por el territorio narrado en las voces de los maestros descubre su identidad en las representaciones y sentidos desde una dimensión sociocultural: “se vincula la creación y recreación de cultura e identidad y donde el sujeto o los sujetos de la cultura se lo apropian simbólicamente, lo hacen parte de su propio sistema cultural, de su sentido de pertenencia socio–territorial” (p. 77). Al situar las dinámicas de vida de los maestros del Atrato Medio en el Urabá, se puede afirmar que el territorio adquiere también una dimensión ontológica, en tanto les pertenece a los pueblos y los pueblos le pertenecen al territorio.

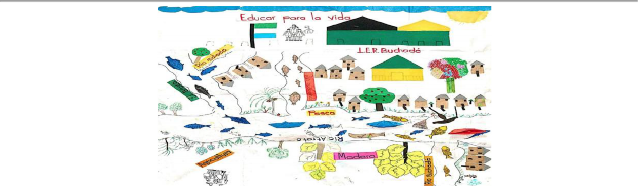

Al mismo tiempo, se situaron los mundos vitales de maestros y maestras en Juradó y Guapá Carretera, dos Veredas de Chigorodó, ahora en el Eje bananero. Se realizó un acercamiento a las experiencias de vida de los participantes, al territorio, a las prácticas educativas y a algunas prácticas territoriales a través de la creación y análisis de mapas mentales (Figura 1). Para esto se tuvo en cuenta, como lo expresan Simarra y Marrugo (2016), las cosmovisiones desde las formas particulares de ver, concebir y asumir el mundo; y la espiritualidad, es decir, la alianza entre lo terrenal y lo sobrenatural. De igual forma, a partir de la reflexión sobre la práctica educativa y la lectura de los territorios, se consideró importante: “la experiencia que cada uno de nosotros como seres humanos compartimos de nuestras raíces, mirar de dónde somos, qué hacemos, muchas veces no sabemos cómo la gente llegó a determinado lugar, a veces hay mucho sacrificio, eso hay que valorarlo demasiado” (Maestro

I.E.R Celestino Díaz, comunicación personal, junio de 2022).

Fig. 1. - Juntanza de mapas mentales, ejercicio de reconocimiento propio y del territorio

Fuente: Taller de cartografía social pedagógica con maestras y maestros de la Institución Educativa Rural Celestino Díaz, Chigorodó, junio de 2022.

![]()

El reconocimiento mutuo ha abierto la puerta a los maestros para dar sentido a sus mundos vitales desde narraciones acerca del origen cultural, las condiciones familiares y sociales que determinaron su formación; así como las improntas de sus propios territorios marcados por situaciones de pobreza, desplazamiento y violencia. Algunos docentes pertenecen a familias numerosas, entre otros factores que marcan el quehacer de maestros y los procesos de formación que se dan en sus prácticas educativas. Es por esto que, para el reconocimiento de los maestros, se realizó una actividad que movilizó sus emociones:

nos deja emociones encontradas, porque es escuchar cada una de las experiencias de los compañeros de trabajo, lo que nos ha llevado a esta profesión tan bonita. Algunos llegaron por vocación, otros por circunstancias, algunos se han enamorado en el proceso, pero han sido experiencias significativas, escuchar a los estudiantes en cada una de sus necesidades, esto trasciende la vida de uno, de su familia, de sus hijos, me pareció muy positiva la experiencia (Maestra I.E.R Celestino Díaz, comunicación personal, junio de 2022).

Estos diálogos han logrado evidenciar algunos sentidos de los maestros y maestras sobre sus territorios de origen y donde se ubican sus sedes educativas, además de reconocer la vida de cada uno y lo que le rodea, para encontrar sus propios significados de vida, en tanto, la posibilidad de verse también en el otro, o en lo otro. Esto es lo que Escobar (2014) nombra como “problematización de la vida” (p.68), procesos que han surgido de las voces, conocimientos y prácticas de las comunidades y movimientos sociales en términos étnico-territoriales. Particularmente, los relatos de los maestros y maestras sobre sus recorridos de vida aportan a la constitución de su identidad cultural y educativa; además, se descubren con los maestros de contextos rurales de la zona del Urabá antioqueño, sus sentidos sobre lo cultural y lo territorial.

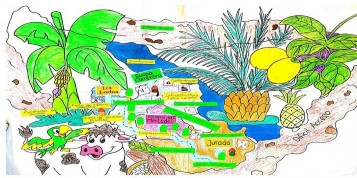

Adicionalmente, se han analizado con los mapeos colectivos en las espirales de palabra, los significados que le otorgan los maestros a los lugares donde desempeñan sus prácticas educativas. Por lo que volviendo a las manifestaciones de la vida en el río Atrato en Vigía del Fuerte y basados en los trayectos recorridos por Escobar (2015) en el río Yurumanguí en el Pacífico colombiano, se brinda la posibilidad de observar lo que ocurre en el Atrato Medio desde “… La perspectiva de las múltiples relaciones que compone este mundo específico” (p.17), a través de las voces de los maestros, con la creación y análisis de mapas, basados en la cartografía social pedagógica (Figura 2).

Fig. 2. - Mapeo colaborativo de cartografía social pedagógica con maestras de la Institución Educativa Rural Buchadó

Fuente: elaboración colectiva taller de cartografía social pedagógica

Con esta idea, la construcción del territorio como espacio étnico territorial situado recupera su valor en la voz de una maestra de la I.E.R Buchadó, presentándose como un espacio simbólico de permanencia colectiva, espiritual y de valor cultural en la producción social.

El territorio, la tierra y el río en estos lugares es la que nos produce todo, la que nos da todo, desde allí desde la naturaleza de estos lugares surge la vida en todas sus manifestaciones, ella se convierte en una guía que nos permite aprender y desaprender lo que hay en el territorio, desde el río hasta la selva, que hacen parte de nuestra vida diaria; de esta concepción hay una conexión con nuestra raíz, con nuestra familia. Por último, aparece la educación y el territorio, que son un proceso que debe estar conectado (Maestra I.E.R Buchadó, comunicación personal, febrero de 2023).

Los mapas construidos colectivamente en el encuentro con los territorios y con el río Atrato, dan cuenta de la relación con la vida, como lo menciona Oslender (2008): “el río es el centro físico y social” (p. 1), donde se construyen todo tipo de relaciones domésticas, familiares y sociales; es un lugar de arraigo y de pertenencia. El mismo Oslender (2008) sostiene que los ríos en el Pacífico colombiano no solo son el pasado, sino el presente y el futuro, “a partir del cual se cuentan historias, se construye identidad y se reafirma la etnicidad. Por esto, el río —el espacio— no es estático, siempre está en movimiento y corre según el contexto que atraviese” (p.1). Inclusive, se podría acercar a lo que Machado, et al. (2018) llaman filosofías del río, desde las cuales se plantea la necesidad de comprender la realidad de lo cercano, de lo próximo, de lo territorial.

![]()

El ejercicio cartográfico permitió situar el territorio alrededor del Atrato Medio, específicamente de Buchadó, al estar entre diferentes afluentes, como se evidencia en el mapa, y muestra que los asentamientos y otras actividades productivas están asociadas a la dinámica del río principal. A este imaginario, que se constituye con las voces de activistas de las comunidades negras del Pacífico, es a lo que Oslender (2010) llama lógica del río, “que es el ente central de la vida social en comunidades negras rurales” (p. 108). Anclado a estas reflexiones, en el análisis propuesto con los maestros y maestras surgieron las siguientes comprensiones del territorio representadas a partir del mapeo colectivo, donde se muestra la necesidad de vincular lo territorial con lo escolar; análisis con el cual se evidencia la circulación y las tensiones que surgen entre los saberes escolares y los comunitarios.

La cartografía nos ha llevado a pensar en el reconocimiento propio, de cada una y también del territorio, desde la conexión con nuestros ancestros y poder llevar esto a nuestras instituciones educativas. En el mapeo plasmamos e hicimos reconocimiento de todo lo que nos rodea acá en nuestro territorio, toda la riqueza que tenemos, también cómo está el Atrato Medio, el río. Ahora hay pescado subiendo, hay abundancia de pescado, es la fuente de vida. También mostramos los árboles, la selva, aunque tenemos el río principal que es el Atrato. Se mostraron los ríos que están cercanos que también enriquecen el territorio, como el río Salado. Dentro del mapa también está el pueblo y la institución educativa. La economía de acá es la pesca, la agricultura y la madera; la pregunta es: ¿cómo hacemos para articular todos estos saberes en la educación de los niños, para poder educar para la vida? ¿Cómo vamos a recoger todos estos saberes que se van perdiendo y llevarlos al aula de clase con los estudiantes? (Diálogo entre maestras durante la espiral de palabra, taller de cartografía pedagógica, febrero de 2023).

En consecuencia, las relaciones que se constituyen en este mundo del Atrato Medio, entre los habitantes, el río y el territorio, se crean a través de lazos, o una red de interrelaciones que Escobar (2015) nombra como ontologías relacionales, en las que este mundo selvático se actúa a través de las prácticas de todos los seres y formas de vida presentes en los territorios. Al respecto, los resultados de esta producción colectiva de conocimientos en los territorios han fortalecido, desde el mapeo, el arraigo por el territorio, la persistencia y el valor que le otorgan los maestros a sus conocimientos y prácticas culturales, para abrir la posibilidad de que se relacionen con la cultura escolar.

![]()

Para Amador (2021), las cartografías socio-pedagógicas son una oportunidad de identificar condiciones para la transición del mundo hacia los pluriversos, planteamiento que coincide con lo propuesto por Montoya y García (2022), pues la producción de mapas con comunidades locales y actores sociales diversos, en este caso con los maestros y maestras, se piensa como estrategia para posicionar en la agenda política las problemáticas y las posibles alternativas de resolución de los conflictos que se manifiestan en los territorios. En este sentido, una de las maestras participantes habla de sus comprensiones sobre el mapeo: “creería que, para hacer los mapeos primero se debe establecer una conversación entre todos, mirar los puntos que se cruzan, qué está pasando en el territorio, y con base en eso crear el mapa, basados en el de Chigorodó” (Comunicación personal, septiembre de 2022).

De allí que el enfoque propuesto por Vargas y Sánchez (2016) de construir mapas para la paz potencia en este accionar la necesidad de plantear que el conocimiento se construye con otros, a partir de “recuerdos, sensaciones, sentimientos, ideas, teorías, deseos, intereses, miedos, etc., que conforman su experiencia; lo que vive” (, p.7). La voz de un maestro de Chigorodó que se expresa sobre el fenómeno de la violencia, con miras a la construcción de paz, permite comprender mejor lo anteriormente planteado.

También la violencia ha marcado a la mayoría de nuestras comunidades, el desplazamiento forzado es uno de los fenómenos que se dan por la violencia y esto afecta el proceso educativo y a nosotros los maestros, porque nos vigilan o se fijan en nuestras prácticas educativas, si hablamos de paz, toca hacerlo solo dentro del aula de clase, nos toca ser muy prudentes y moderados frente a lo que enseñamos y hablamos sobre el territorio (Maestro I.E.R Celestino Díaz, comunicación personal, septiembre de 2022).

De igual modo, las experiencias en los territorios en ocasiones permitieron a los maestros recordar algunas marcas de la violencia, así como a reconocer los conflictos socioambientales, leídos desde el diálogo abierto y crítico y que se potencian con las voces de los participantes en el ejercicio docente. Como lo argumentan algunos autores sobre la cartografía social (Barragán, 2016; Amador, 2021; Montoya y García, 2022), los mapeos críticos son una forma de darle voz a quienes no tienen voz, a la vez que son un medio para reflexionar los desafíos y tensiones a los que se enfrentan los maestros y maestras en los territorios donde se desempeñan, especialmente en estos contextos rurales. Del proceso de construcción y puesta en común del mapeo (Figura 4) en las espirales de palabra, surge el siguiente análisis por parte de los maestros:

![]()

Fig. 4. - Mapeo colaborativo de cartografía social pedagógica con maestros y maestras de la Institución Educativa Rural Celestino Díaz

Fuente: elaboración colectiva del taller de cartografía social pedagógica

Inicialmente, se plantea unos íconos, allí se identifican las dificultades de cada Sede y Vereda, las necesidades; por ejemplo, la explotación de los recursos naturales. La parte del río se está dañando mucho, lo están explotando a beneficio de unos, no del común. Desde la comunidad, la parte de la producción del campo, la palma de aceite es nueva, la piña en monocultivo también es nuevo, aquí había más que todo banano, plátano y arroz, el cacao también es nuevo acá en la zona, la ganadería siempre ha existido, la parte de la fauna y la flora siempre ha existido. Aparece en nuestro contexto escolar, la falta de material didáctico en muchas escuelas de nosotros, a veces nos toca llevar las fotocopias. Algunas sedes no tienen agua que se pueda consumir, unas de pronto no tienen energía, falta de servicios públicos. También hay violencia intrafamiliar en muchas veredas. Ha habido desplazamiento forzado. Hay falta de apoyo comunitario, falta empoderamiento, acercamiento de la comunidad a la escuela. También factores como la inestabilidad laboral de nosotros como docentes. La falta de acompañamiento escolar, la carencia de infraestructura física. En lo ambiental, la contaminación del río… (Diálogo entre maestros y maestras, taller de cartografía pedagógica, septiembre de 2022).

De acuerdo con lo anterior, el mapeo en las instituciones educativas y en la formación de maestros, no ha sido una práctica común para la construcción de las identidades y reconocimiento de los territorios. Por tal motivo, la irrupción del mapeo, de la cartografía pedagógica en los contextos formativos en comunidades diferenciadas, aporta elementos para reflexionar la formación de los maestros en el ejercicio de sus prácticas educativas situadas. Para lo cual se recurre a la noción de contramapeo o contramapa desde una perspectiva crítica, algo que también puede entenderse como parte de aquello que algunos autores han denominado como las contradicciones del espacio, es decir,

![]()

los conflictos entre las fuerzas y los intereses sociopolíticos, cuyos efectos son solo posibles al tener lugar en un espacio determinado (Piazzini y Montoya, 2022; Montoya y García, 2022). En este sentido, los mapas plasman una realidad que corresponde con las narraciones y entendimientos de los maestros a partir de sus experiencias vitales, en el contexto educativo y con los territorios; porque ha resultado de un diálogo de experiencias personales, corporales, colectivas desde lo colaborativo y en el intercambio de saberes, develándose con el mapeo formas de resistencia territorial (Rojas y Cuesta, 2021), posibles de articular con las prácticas educativas.

Desde el punto de vista de Ghiso (2012), la práctica educativa supone que el maestro de la experiencia formativa se mantenga en su propia alteridad constitutiva. Por tal motivo, es importante señalar que en los hallazgos de la investigación se revela la experiencia educativa de los maestros y maestras en el ejercicio de su profesión docente, al evidenciar en sus prácticas formativas por medio del análisis de los mapas, qué saberes del territorio se articulan con la cultura escolar y qué prácticas cotidianas de los territorios se reflejan en las prácticas educativas.

Por consiguiente, al reconocer con el mapeo la pluralidad de realidades que se dan en los territorios, se plantea la necesidad de conocer los mundos situados de la experiencia formativa en las aulas de clase de estos contextos de ruralidad, donde confluyen personas de diverso origen cultural, por su lengua y cosmogonía indígena, afrodescendiente y campesina. Desde la concepción freireana de la práctica educativa, la experiencia educativa se da en tanto modo de compartir saberes y construir con otros conocimientos de manera dialógica (Ghiso, 2012), que se vivencia a través de interacciones que se nutren reconfigurando y recreando sentidos y significados construidos en las trayectorias vitales de los maestros, al estar siendo en su práctica educativa.

Comprensiones de los maestros sobre la interculturalidad

El debate en torno a la interculturalidad durante las últimas décadas ha interpelado el discurso hegemónico y homogeneizador neoliberal, irrumpiendo con los discursos totalizantes (Dietz, et al., 2009), para constituirse desde lazos y puntos de unión en el terreno de diferentes diálogos interepistémicos e interdiscursivos. El discurso intercultural se nutre a partir del estudio de las identidades étnicas, las dinámicas migratorias y la diversidad cultural, como una forma de promover la investigación educativa en contextos culturalmente diversos (Mateos y Dietz, 2014).

![]()

Por tal razón, las experiencias de vida de los maestros y sus reflexiones se constituyen como el resultado con el cual se construyeron diversas comprensiones de la interculturalidad, “enfatizando en sensaciones, sentimientos y emociones unidos estrechamente a la madre naturaleza…” (Niebles- Gutiérrez, 2023, p. 13). También fue posible ligar estas comprensiones de interculturalidad a los sentidos del territorio de los maestros, para construirla reflexionando sobre las prácticas educativas y creando una propuesta para cimentar un diálogo de saberes que articule conocimientos del territorio y las memorias culturales con los saberes escolarizados.

En este punto, la construcción de la interculturalidad en educación se configura a partir del encuentro con el otro, de la otredad, de la diferencia (Gabilondo, 2001), para entender, por ejemplo, cómo el afro lee al indígena o al mestizo y viceversa. Frente a esto, las relaciones interétnicas que se tejen en las comunidades se reflejan en el hilado colectivo (Figura 5) como parte del mapeo que develó las comprensiones de interculturalidad en acto (Villarreal, 2022), pues hablan de las relaciones entre afrodescendientes, indígenas y mestizos.

Fig. 5. - Costura colectiva de cartografía social pedagógica con maestros y maestras de la Institución Educativa Rural Celestino Díaz

Fuente: Archivo de trabajo en campo

Lo anterior se evidencia en el siguiente relato, que surge desde la experiencia de vida y educativa de una de las maestras participantes, refiriéndose a las relaciones, tensiones, encuentros y desencuentros que se dan entre comunidades diferentes.

Con respecto a las relaciones entre afros e indígenas, en algunos casos hemos rechazado y discriminado a los indígenas por sus costumbres por sus tradiciones, en ellos también se ha perdido parte de sus tradiciones; por ejemplo, uno escuchaba hablar de madre agua, de brujos, de duendes, de mohanes, todos esos mitos de los indígenas nos generaban temor a los afros, una barrera entre nosotros. Ahora entendemos que esto es porque los indígenas tienen sus

![]()

formas propias de creer, de espiritualidad. Lo afrodescendiente ha estado muy influido por lo cristiano, pero también tenemos nuestra propia espiritualidad, influida por lo africano, por ejemplo, los alabaos. Eso es africano y no lo podemos desconocer, no lo podemos borrar; también los peinados eso viene de allá y esa cultura negra no la hemos perdido por más que quieran blanquearnos. Uno mismo también tiene que aceptarse, por ahí se empieza para poder compartir esto con nuestros estudiantes (Maestra I.E.R Celestino Díaz, comunicación personal, febrero de 2023).

Las reflexiones de los maestros sobre la interculturalidad se han sintonizado alrededor del reconocimiento de sí mismos y sí mismas, del otro y de lo otro, de la naturaleza y del territorio, así como de las relaciones y el reconocimiento de la cultura. Por esto:

La interculturalidad en este territorio sería el reconocimiento de las formas de vida de las diferentes etnias, cada una tiene su cultura, cada una le aporta a la otra, como afros le aportamos a la mestiza y a la indígena; igualmente de la etnia mestiza e indígena recibimos saberes, recibimos conocimiento y eso nos permite hacer un intercambio, un rescate de los saberes, para fortalecernos entre todos, intercambiamos, aprendemos y nos respetamos mutuamente en la comunidad. Esto se está construyendo, pero que es lo que se quiere y lo que la escuela puede aportar, a aprender, a compartir y llevar una vida armónica entre todos (Maestra I.E.R Buchadó, comunicación personal, febrero de 2023).

Por su parte, se logró establecer una comprensión de interculturalidad surgida del pensamiento del maestro indígena a través de la entrevista abierta, en la cual se ve reflejada una concepción propia del “nosotros” en colectivo, por lo que la noción del nosotros cobra sentido para leer la interculturalidad en clave de movilización de saberes entre la escuela y la comunidad; como lo diría Lenkersdorf (2008), la comunidad del nosotros se moviliza en torno a las relaciones que se tejen entre el territorio y las prácticas educativas escolares.

En la escuela, trato siempre de buscar la relación con la tierra y con lo propio de acá, no tanto con lo de afuera, con las historias de nuestros abuelos, con las creencias, también tenemos nuestros días especiales en la comunidad, en los que no se trabajan y se respetan como sagrados, enseñanzas que vienen desde nuestros ancestros. Es algo que viene de generación en generación, Guzmán Cáisamo decía: volver a caminar, recorrer el camino de los ancestros,

![]()

para recoger el saber de nuestras comunidades (Maestro Embera Dóbida, I.E.R Buchadó, Sede El Salado, comunicación personal, febrero de 2023).

En otros términos, lo que dice el maestro indígena es que, desde la concepción de la vida en espiral (Green, 2016), lo intercultural se puede tejer desde el encuentro del yo con el nosotros, intentando posibilitar la articulación y circulación de los conocimientos territoriales con la escuela, acción que involucra la reflexividad hacia una mayor comprensión sobre el mundo y el nosotros “y puede construir otra mirada de la práctica educativa, posibilitando su transformación” (Di Caudo, 2022, p. 77).

Del mismo modo, han surgido concepciones situadas de lo intercultural, que se acercan a las luchas por lo étnico-territorial desde el antirracismo. De allí que las comprensiones de los maestros sobre lo intercultural en la escuela, se revelan en sus voces a partir de las interrelaciones que se tejen en los territorios en la discusión entre racismo e interculturalidad (Buraschi y Aguilar, 2017). Estas relaciones están marcadas por formas de discriminación y de racismo que plantean tensiones a la vida misma de las comunidades y en las prácticas escolares, como se describe en el siguiente relato de la maestra:

Nos toca seguir luchando por el territorio para que cada día sea reconocido en el departamento de Antioquia y en el país. Pero los negros, para nadie, es un secreto, hemos sido minimizados, discriminados; pero lo más triste es que un negro discrimine a otro negro, eso se ve a diario, y también se ve en las aulas de clase. Se trata de reflexionar sobre ese racismo, querernos nosotros mismos para que el mundo también nos quiera, respetándonos entre sí y aceptándonos tal cual como somos con nuestras diferencias, porque nosotros también discriminamos a los indígenas, a los mestizos. Entonces si estamos hablando de territorio y de cultura, empezar por reconocernos y reconocer a los otros, ya que en esta región no solo habitan afrodescendientes, sino que somos una mezcla y esa diversidad la tenemos que tomar como una ventaja, como fortaleza para terminar con esas ideas coloniales que aún seguimos reproduciendo (Maestra I.E.R Buchadó, comunicación personal, febrero de 2023).

Según las reflexiones de Castillo (2019b), el racismo se instaló como una dialéctica que comprometió el color de piel y la cultura, así mismo; a subalternizar saberes y prácticas que determinan la vida de nuestras naciones mestizas, las relaciones de poder y la clasificación entre las personas. Es importante, entonces, preguntar cómo lo intercultural interroga el racismo estructural

![]()

de la sociedad colombiana y cómo se plantea en escenarios donde se vive el racismo como una alternativa claramente antirracista.

Finalmente, se considera importante retomar lo intercultural en el contexto de la migración desde lo que ha surgido en la voz de una maestra, específicamente en Chigorodó y en el Eje bananero, puesto que Urabá se ha convertido en una región de constante migración. Ante eso, la maestra afirma: “nosotros tenemos estudiantes venezolanos en nuestras sedes educativas. Urabá es una zona de migrantes, eso afecta notablemente los procesos sociales en la región, entonces, por ejemplo, ¿cómo la migración ha transformado lo cultural en esta región? (Comunicación personal, marzo de 2023). Esta realidad se puede problematizar, desde una lectura de la interculturalidad en la que la sociedad se enriquece cuando abraza la diversidad y reconoce la importancia del otro, pues es a través del intercambio de culturas y experiencias que podemos construir un mundo que comprenda al otro y su alteridad constitutiva (Castillo, 2019b).

El análisis y la discusión de los resultados de la investigación permiten afirmar que, con los mapas construidos colectivamente por los maestros y maestras a través de la cartografía pedagógica, se ha logrado la meta propuesta de comprender la realidad comunitaria-educativa-territorial como un proyecto en común desde las instituciones educativas, a partir de la participación voluntaria, la reflexión y la formación de los propios sentidos territoriales y culturales de los maestros.

De esta manera han surgido en las voces de los maestros, representaciones propias de sus realidades situadas en los territorios, comprensiones de la diferencia y la potencia del intercambio con otros, tanto en la comunidad como en las instituciones educativas. Adicionalmente a esto, en la reflexión sobre las prácticas educativas se han revelado tensiones e incertidumbres en relación con los saberes y conocimientos del territorio para construir un diálogo intercultural con la educación escolar. Esto significa, que se puede pensar con los maestros el proceso formativo a partir de su experiencia, para poner en circulación con la escuela en las prácticas educativas saberes territorialmente situados.

Los resultados del estudio llevan a reconocer que la diferencia aporta a la equidad y a la transformación de la educación, desde los propios sentidos de la vida y del territorio de los maestros, compartidos con otros. Tal como lo han dado a conocer Medina y Baronnet (2020) cuando problematizan las interculturalidades en educación para comprender desde este ejercicio político las luchas de los pueblos; en los resultados, esto se evidenció en el análisis colectivo en el que las

![]()

reflexiones de los maestros y maestras movilizaron acciones mediante los mapeos que buscaron plasmar transformaciones, partiendo de la comprensión de la diferencia que descubre otras pedagogías, educaciones o interculturalidades en acto.

La reflexión surgida de las cartografías pedagógicas acerca de las prácticas educativas de maestros de educación básica, en contextos de diferencia cultural, evidencia permanentes relaciones, tensiones y algunas articulaciones con los conocimientos territorializados. Esto nos llevó a develar, con los maestros y maestras sus ideas y comprensiones de la interculturalidad en educación como práctica situada desde los sentidos que adquiere la formación docente en la construcción colaborativa del conocimiento, además de la circulación de saberes del territorio en la escuela a través de las prácticas educativas; es decir, “en relación con la reconstrucción de sus trayectorias educativas, familiares y comunitarias y la experiencia formativa especifica intercultural a partir de su trabajo como docentes en las aulas” (Villarreal, 2020, p. 150).

En este sentido, la lectura territorial y la reflexión sobre las prácticas educativas situadas exponen comprensiones y significados colectivos de la interculturalidad, al reconocer que esta se construye en un quehacer de acontecimientos cotidianos en intercambio con otros, con lo otro, que configura interculturalidades en acto. Las lecturas políticas territoriales de la interculturalidad que se develaron en la investigación han permitido situar la interculturalidad con los maestros en estos contextos diferenciados, expresada en la potencia del reconocimiento de la otredad. De esta forma, la investigación propició la apertura de los docentes, de la cual surgió la necesidad de seguir avanzando en la construcción de una educación contextualizada, anclada a los territorios y las manifestaciones socioculturales de sus habitantes, como desafío desde el cual se pueda generar un diálogo entre estos conocimientos territoriales y la cultura escolar, en tanto aporte a un diálogo de saberes o diálogo intercultural en el contexto escolar. Por ello, se destacaron algunas comprensiones de los participantes sobre la práctica de la interculturalidad, experiencias que fomentan la construcción de la interculturalidad en acto.

Finalmente, se concluye que la realización de la interculturalidad como una práctica aún está ausente en los territorios del país, como práctica situada que se construye día a día con acciones de reconocimiento del otro, de otras culturas, de la riqueza cultural y la sabiduría, que se encuentra en

![]()

los contextos y en las voces de abuelos, abuelas, sabedores, maestros y maestras, quedando como una tarea pendiente.

John Alexander Cossio Moreno. Maestro formado en la ruralidad, candidato a Doctor en Educación, línea de formación Estudios Interculturales de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Artículo derivado de la investigación doctoral: Agriculturas del aprender en diálogos de saberes: corazonar la formación con maestros en contextos de diferencia cultura. Correo electrónico: joacom88@gmail.com

Los autores han participado en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.

Agudelo, J. (2021). Interculturalidad y Pedagogía de la Madre Tierra: Más allá del antropocentrismo. En: Villagómez, S.; Salinas, G.; Granda, S.; Czarny, G.; Navia, C. (Coords.). Repensando pedagogías y prácticas interculturales en las Américas. (pp. 23-62). Editorial Universitaria Abya- Yala. https://books.google.com.cu/books/about/Repensando_pedagog%C3%ADas_y_pr%C3% A1cticas_inte.html?id=oCb2EAAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Agudelo, J. (2016). Un legado latinoamericano: trazos de una pedagogía para transformar. Ágora USB.

16 (1). 77- 96. https://doi.org/10.21500/16578031.2166

Álvarez, L. (2013). Os professores indígenas chegam à Universidade: desafios para a construção de um currículo intercultural no Brasil. Cuadernos Interculturales. (6). 17-32. https://www.redalyc.org/pdf/552/55261003.pdf

Amador, J. (2021). Cartografías sociales, pedagógicas y digitales: metodologías para producir conocimientos desde el Sur. Énfasis. 123-142.

https://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/produccion/cartografias_s ociales_pedagogicas_y_digitales_metodologias_para_producir_conocimientos_desde_el_sur

![]()

Antón. J. y Valencia, K. (2022). Educación con calidad y pertinencia identitaria para los afrodescendientes en Ecuador, propuesta de políticas públicas. En: Bravo, R.; Granda, S.; y Narváez, A. (Coords.). Prácticas educativas, pedagogía e interculturalidad. V Congreso Internacional de Etnografía y Educación. (pp. 27-44). Editorial Universitaria Abya-Yala.

Arias, J. (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. Educación y Ciudad. (33), 53-62. https://doi.org/10.36737/01230425.v0.n33.2017.1647

Arias, J. (2021). El campesinado en la educación rural: un debate emergente. Pedagogía y Saberes. (54). https://doi.org/10.17227/pys.num54-10555

Barragán, D., y Amador, J.C. (2014). La cartografía social-pedagógica: Una oportunidad para producir conocimiento y repensar la educación. Itinerario Educativo. (64), 127-141. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6280215.pdf

Barragán, D. (2016). Cartografía social pedagógica: entre teoría y metodología. Revista Colombiana de Educación. (70). 247-285. https://doi.org/10.17227/01203916.70rce247.285

Beltrán, J., Tereucán J., y Pérez S. (2022). Prácticas dialógicas y colaborativas que promueven los kimeltuchefes para articular conocimientos y saberes mapuche y, escolares en contextos mapuche. Revista Electrónica Educare. (2), 1-20. https://doi.org/10.15359/ree.26-2.3

Buraschi, D.; y Aguilar, M.J. (2017). Herramientas conceptuales para un antirracismo crítico- transformador. Tabula Rasa. (26). 171-191 https://doi.org/10.25058/20112742.193

Castillo, E., y Guido, S. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? Revista Colombiana de Educación. (69). 17-44. https://doi.org/10.17227/01203916.69rce17.44

Castillo, E. (2019a). ¿Podemos ser interculturales? La formación docente en Colombia. Textos e Debates.

(33). 17-32. https://revista.ufrr.br/textosedebates/article/download/5983/pdf/24056

Castillo, E. (2019b). Discriminación y racismo en el México profundo. En: Baronnet, B., Carlos, G., Domingo, F. (Coord.). Racismo, interculturalidad y educación en México. (pp. 7-16). Universidad Veracruzana.

![]()

Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (2007). Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes: Educación superior, interculturalidad y descolonización. PIEB.

Colombia. Presidencia de la República. (1998). Decreto 1122 de 1998: por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial.

Consejo Comunitario Mayor de Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) (2002). Medio Atrato territorio de vida. Red de Solidaridad Social, Presidencia de la República de Colombia.

OIA. Contrato interadministrativo N°0147 (2011). Suscrito entre la OIA y en Ministerio del Interior. http://www.mininterior.gov.co/sites/deult/files/p.s_embera_oia_0.pdf

Cuevas, P., y Orrego, I. (2021). Interculturalidad crítica y ontologías relacionales: experiencias investigativas en diálogos de saberes. Praxis Pedagógica. 21 (29), 186-217. http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.21.29.2021.186-217

Cuevas, P., y Bautista, J. (2020). Memoria colectiva, corporalidad y autocuidado. Rutas para una pedagogía decolonial. Universidad Pedagógica Nacional. https://books.google.com.cu/books/about/Memoria_colectiva_corporalidad_y_autocui.ht ml?id=x3vgDwAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Di Caudo, M. (2022). Hacer trabajo de «campo» en casa. Etnografía, formación docente y pandemia. En: Bravo, R.; Granda, S.; y Narváez, A. (Coords.). Prácticas educativas, pedagogía e interculturalidad. V Congreso Internacional de Etnografía y Educación. (pp. 61-82). Editorial Abya- Yala. https://books.scielo.org/id/65pmf/pdf/bravo-9789978108253-06.pdf

Dietz, G., Mateos, L., Jiménez, Y., y Mendoza, R. (2009). Los estudios interculturales ante la diversidad cultural: una propuesta conceptual. Decisio. (24), 26-30.

https://www.researchgate.net/publication/330400204_Los_estudios_interculturales_ante_l a_diversidad_cultural_Una_propuesta_conceptual_Interculturalidad- es_desde_distintas_miradas

![]()

Dietz, G. (2017). Interculturalidad: una aproximación antropológica. Perfiles Educativos. (156). 192-207. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982017000200192

Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Universidad Autónoma Latinoamericana. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7742075.pdf

Escobar, A. (2015). Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”.

Cuadernos de Antropología Social. (41), 25-38. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/cas/article/view/1594

Escobar, A. (2018). Otro posible es posible: Caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino- América. Ediciones Desde Abajo. https://www.unriocauca.com/wp- content/uploads/2024/01/Otro-posible-es-posible-120118.pdf

Gabilondo, A. (2001). La vuelta del otro. Diferencia. Identidad. Alteridad. Editorial Trota.

Galeano, M. (2018). Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. Fondo Editorial Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=243932

Ghiso, A. (2012). El encuentro educativo. Una experiencia dialógica-creativa-gnoseológica. Educación y Ciudad. (23), 57-66. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5704899

Green, A. (2011). Significados de vida: Espejos de nuestra memoria en defensa de la Madre Tierra. [Tesis de doctorado] Universidad de Antioquia. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=331760

Green A. (2016). El otro ¿soy yo? Yachay Kusunchi, (3). 1-6.

https://revistas.udenar.edu.co/index.php/ryachayk/article/view/2619

Haber, A. (2011). Nometodología Payanesa: Notas de metodología indisciplinada. Revista Chilena de Antropología. (23), 9-49.

https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/15564

![]()

Haber, A. (2016). Arqueología indisciplinada y descolonización del conocimiento. Ediciones del Signo. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/114153

Jiménez, E.A. y Jurado, C. (2018). El significado del territorio de San Lucas para las comunidades campesinas que lo habitan. Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES. 20 (2), 73-94. https://doi.org/10.17151/rasv.2018.20.2.5

Krainer, A., y Guerra, M., (2016). Interculturalidad y Educación. Desafíos Docentes. FLACSO. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/56204.pdf

Lenkersdorf, C. (2008). Aprender a escuchar. Enseñanzas mayas-tojolabales. Plaza y Valdez. https://www.academia.edu/11571807/Aprender_a_Escuchar_Experiencias_Maya_Tojolaba les_Lenkersdorf

Machado, M.; Mina, C.; Botero, P. y Escobar, A. (2018). Hacia el Buen Vivir desde lo cotidiano- extraordinario de la vida comunitaria UBUNTU. CLACSO. https://biblioteca- repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/15259/1/Ubuntu.pdf

Mateos, L. y Dietz, G. (2014). Los estudios interculturales en la Universidad Veracruzana: hacia un primer balance. CPU-e Revista de Investigación Educativa. 57-79.

https://www.redalyc.org/pdf/2831/283132980004.pdf

Medina, P.; y Baronnet, B. (2020). Pedagogías otras... Insumisas desde la historia. Educación

autónoma e intercultural en Chiapas. En: Combini, S.; y Suárez, J. (Comp.). Interculturalidad y diversidad en la educación: concepciones, políticas y prácticas. (pp. 257-274). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsh-uam-x/20201118022700/Interculturalidad- Educacion.pdf

Montoya, V. y García, A. (2022). Cartografía social y/o contramapeamiento: una mirada desde la experiencia de defensa territorial de las comunidades negras en el río Atrato, Colombia. En: Piazzini, C. y Montoya, V. (Eds.). Cartografías, mapas y contramapas. (pp. 225-247). Fondo Editorial FCSH, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/c25dac41-97e1-4427-a7cb- 832ee877f607

![]()

Niebles Gutiérrez, A. (2023). Saberes y conocimientos de mujeres indígenas. En: Niebles Gutiérrez, A.; Schewe, L.; Yarza, A.; Vivas, S., y Berrío, M. Juntanza de sabedoras. Ensayos indisciplinados. GELCIL, El Astillero. https://bibliotecadigital.udea.edu.co/entities/publication/a41e1123- a1d9-45b8-b769-9530f8c174a9

Ortiz, A.; Arias, M. y Pedroso, Z. (2018). Metodología ‘otra' en la investigación social, humana y educativa. El hacer decolonial como proceso decolonizante. Revista FAIA. (30), 172-200. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6575303.pdf

Oslender, U. (2008). Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano. Hacia un giro geográfico en el estudio de los movimientos sociales. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ICANH. https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/15064/15859

Oslender, U. (2010). La búsqueda de un contra-espacio: ¿hacia territorialidades alternativas o cooptación por el poder dominante? Geopolítica(s). (1). 95-114.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3396639

Oslender, U. (2017). Ontología relacional y cartografía social: ¿hacia un contra-mapeo emancipador, o ilusión contra-hegemónica? Tabula Rasa. (26). 247-262.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892017000100247

Parra, Y. (2013). La otra orilla: Territorio Cuerpo Memoria pedagogía del buen vivir y ConocSentir de los pueblos de Abya Yala. Mitologías hoy. (8), 115-136.

https://raco.cat/index.php/mitologias/article/view/v8-parra

Pérez, R. (2023). Hacia una formación docente decolonial e intercultural. En: Jiménez, M., Dietz, G., y Carrillo, A. Formación en Educación y Docencia Intercultural en América Latina. Universidad Verecruzana. https://www.researchgate.net/publication/381484514_Formacion_en_educacion_y_docenc ia_intercultural_en_America_Latina_Vol_I

Piazzini, C., y Montoya, V. (2022). Cartografías, mapas y contramapas. Fondo Editorial FCSH, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia. https://www.scielo.org.mx/pdf/rca/n107/2663-3981-rca-107-115.pdf

![]()

Quintriqueo, S., y Quilaqueo, D. (2019). Educación e Interculturalidad. Aproximación critica decolonial en contexto indígena. Ediciones Universidad Católica de Temuco.

Rojas, C., y Cuesta, R., (2021). Los estudios sobre el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia desde una perspectiva territorial: abordajes y desafíos. Revista CS, (33), 205-235. https://doi.org/10.18046/recs.i33.3995

Simarra, R., y Marrugo, L. (2016). Prácticas ancestrales en torno a la niñez en comunidades negras y palenqueras de Bolívar y Sucre. Nudos y Nodos. (5). 57-

84. https://doi.org/10.17227/01224328.6711

Sierra, Z. (2010). Pedagogías desde la diversidad cultural: una invitación a la investigación colaborativa intercultural. Perspectiva. (28), 157-190.

https://pdfs.semanticscholar.org/56fe/95f322d59d2f738aa36a2961917808c6de84.pdf

Sousa, B. (2022). Poscolonialismo, Descolonialidad y Epistemologías del Sur. CLACSO. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2022/07/Poscolonialismo-y- decolonialidad.pdf

Torres, E. (2022). Concepciones, prácticas y necesidades de formación de los maestros de comunidades indígenas desde la educación intercultural. [Tesis de Doctorado]. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. https://www.researchgate.net/publication/372776659_Concepciones_y_practicas_de_doce ntes_sobre_educacion_intercultural_en_un_contexto_mexicano

Vargas, M.F y Sánchez, S. (2016). Mapas para la paz. Desarrollo y paz territorial. Redprodepaz. https://books.google.com.cu/books/about/Mapas_para_la_paz.html?id=- thg0AEACAAJ&redir_esc=y

Velásquez. A. (2021). Cátedra de Estudios Afrocolombianos, escenario académico para propiciar la educación inclusiva e intercultural en Colombia. Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo. 12 (23). https://doi.org/10.23913/ride.v12i23.1063

Villarreal, M. (2022). Interculturalidad, formación docente y políticas públicas en Argentina. Un análisis de experiencias formativas indígenas en la provincia de Santa Fe, Argentina. En: Bravo, R.; Granda, S.; y Narváez, A. (Coords.). Prácticas educativas, pedagogía e interculturalidad. V

![]()

Congreso Internacional de Etnografía y Educación. (pp. 137-151). Editorial Abya- Yala. https://books.scielo.org/id/65pmf

Walsh, C.; Schiwy, F.; y Castro-Gómez, S. (2002). Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Universidad Andina Simón Bolívar. https://books.google.com.cu/books/about/Indisciplinar_las_ciencias_sociales.html?id=4_y wx4VPCmoC&redir_esc=y

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. TOMO I. Ediciones Abya Yala. https://www.researchgate.net/publication/368840775_Pedagogias_decoloniales_Practicas_ insurgentes_de_resistir_reexistir_y_revivir_TomoI