Revista Σοφία-SOPHIA

2025

![]()

Artículo de Investigación

Carmen Rosa López Ávila1* ![]() , Napoleón Murcia Peña1

, Napoleón Murcia Peña1![]()

1Universidad de Caldas. Manizales, Caldas, Colombia.

Información del artículo

Recibido: agosto de 2023

Aceptado: septiembre de 2025 Publicado: octubre de 2025

Como citar:

López Ávila, C.R, Murcia Peña, N. (2025). Calidad educativa: imaginarios de los actores sociales de la escuela. (2025). Sophia, 21(1).

https://revistas.ugca.edu. co/index.php/sophia/arti cle/view/1342

Sophia-Education Copyright 2025. Universidad

La Gran Colombia

![]()

Esta obra está bajo una Licencia Attribution- ShareAlike 4.0 International

Conflicto de intereses:

Los autores declaran no tener

conflictos de intereses.

*Autor para la correspondencia: carmen.lopez@ucaldas.edu.co

ABSTRACT The purpose of this research article was to understand the dynamics of the imaginary social meanings of educational quality from the perspective of social actors in a school in the city of Manizales. The theory of social imaginaries was taken as a reference as a theoretical and epistemological foundation, responding to the nature of the object of study. The approach and design were developed from complementarity, relying on the analysis of the discourse from its main functions and its relations with the dimensions of the social imaginary. The analysis of the information was carried out from the logic of social coordinates. Regarding the results, the study shows that the dynamics of the social imaginaries configured by the social

![]()

actors of the school (teachers, students, parents and directors) is defined from what is socially agreed and validated as instituted imaginaries, with sporadic glimpses of radical/institutional imaginaries. Among the findings, there is evidence of the dynamics of instituted imaginaries that move between the hegemonic forces of the school and the rational without prior processes of reflection. In spite of this, a radical/instituent imaginary related to the disposition of a time of rupture, an indeterminate lapse that makes it possible to address issues related to being in the educational scenario, is nuanced.

![]()

![]()

Hoy en día, la calidad educativa se mueve entre la polisemia y la multidimensionalidad del concepto, siendo algo escurridizo (Montaudon, 2009; Torche, Martínez, Madrid, Araya, 2015), puesto que se pueden configurar distintas miradas con relación a un contexto en particular; asimismo, se encuentra que esta categoría es de gran interés para distintas comunidades académicas y organizaciones. En sí ha tomado tanta relevancia que se ha instalado en las agendas del Estado. Sin embargo, al escudriñar cómo se moviliza la calidad educativa en la realidad, evidentemente hay un marcado interés que apunta a instituir un concepto y unas prácticas que en muchas ocasiones no atienden a su naturaleza, la cual es eminentemente social, puesto que aísla cuestiones que, sin lugar a dudas, hacen parte de la cotidianidad de los procesos. No obstante, discursos de expertos intentan materializarla en normativas que devienen de esferas externas, y que, a su vez, se convierten en

![]()

determinantes de fines, funciones y condiciones cuyo propósito es contribuir a una educación de calidad.

En Colombia, las instituciones educativas y la comunidad educativa (profesores, estudiantes, padres de familia y directivos), se ven forzados a responder a dichos requerimientos instituidos, aspectos que en muchas ocasiones no corresponden con las necesidades de los contextos. Lo anterior, refleja el desconocimiento de sus particularidades, donde prima la ausencia de participación, acuerdo y diálogo de los actores implicados en dicho escenario. A decir de Castoriadis, (1989), esta ausencia de vinculación responde a que:

El Estado es una entidad separada de la colectividad e instituida de manera tal que se asegure la permanencia de esa separación; en otras palabras, lo que se busca es atender a lógicas funcionales gestadas a partir de agentes externos, cuyo fin es el control (p.73).

De ahí el enfoque que ha tomado la calidad educativa, en tanto atiende a lógicas eficientistas y del mercado que, a su vez, son expresión de los procesos de globalización, donde se privilegia la gestión de las instituciones sobre el trabajo pedagógico (Sánchez & Martínez, 2014); olvidando que la calidad está ligada tanto a las demandas del contexto, como a las expectativas de los actores sociales.

En este orden de ideas, al revisar la genealogía del concepto calidad, autores como Shewhart, (1939) Montaudon, (2004), entre otros, consideran que la calidad es tan antigua como el hombre mismo. Su origen moderno se puede situar en el siglo XVIII, con la revolución industrial y las sociedades disciplinarias de control (Foucault, 1976; Deluxe, 2006). Efectivamente, la revolución industrial significó un proceso de transformación económica y social que trajo consigo grandes cambios en la vida cotidiana de las sociedades, entre esos la innovación tecnológica lo cual condujo a sustituir la habilidad humana por la maquinaria (Landes 1979); la transición de lo artesanal a la fuerza mecánica llevó a la desmedida aparición de fábricas para fortalecer la industria registrándose una producción en masa y desmesurada de manufacturas que implicó un incremento de la producción sin control.

Este crecimiento industrial provocó por lo menos dos situaciones que obligatoriamente tenían que ser abordadas por los actores; la primera referida a la eficiencia en la cual deberían generar muchos productos para aumentar las ganancias, y la segunda al servicio y utilidad social que los productos deberían generar en los clientes. El servicio y utilidad social de los productos que generaba la empresa, fue un proceso que emerge posterior al auge de la producción en masa, y que se fue

![]()

perfeccionando a medida que apareció la competencia en términos de las mejores características de los productos. En esta consideración, el concepto de calidad como control hacia la cantidad de productos, se orientó hacia la inspección del tipo de producto y su correspondencia con las características acordadas.

Este hecho sitúa la configuración de una noción de calidad en relación con las necesidades particulares de este sector; asimismo, la definición de funciones que los diferentes actores debían cumplir, al igual que los dispositivos y medios que hacían posible el cumplimiento de lo definido. Autores como Taylor (1911), aportaron a esta lógica en términos del movimiento de la Organización Científica del Trabajo (OCT), dado que su finalidad se enfocó a eliminar la pérdida de tiempo y dinero, para lo cual afirma que el principal objetivo de la administración es asegurar en gran medida la prosperidad del empleado y el empleador. Es así, que se recurre a dinámicas pensadas desde agentes externos para lograr responder a una calidad.

Pese a que el desarrollo industrial tiene su mayor auge en Estados Unidos, quienes adoptan modernas técnicas de calidad, un modelo basado en la racionalización, la planificación estratégica, el cálculo y la jerarquización laboral; específicamente el concepto de calidad total emerge en Japón como consecuencia de la transformación de la industria, tras la Segunda Guerra Mundial (1945). La industria japonesa se vio forzada a importar materia prima y producir con gran esfuerzo para así poder sacar sus productos al mercado exterior.

En este escenario, autores representativos del campo de la administración como Deming (1951) “La calidad es la prevención y la mejora continua”, Shewhart (1924) y Feigenbaum (1956), “Calidad no significa mejor, sino que consiste en ofrecer el mejor servicio y precio a los clientes”; Jurán (1946), “Adecuación al uso”; Ishikawa (1962) y Crosby (1961) “Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos”, entre otros, emergen asumiendo la calidad desde una perspectiva orientada hacia la detección de defectos y prevención de las no-conformidades.

En tal sentido, las significaciones se fueron configurando para atender a la calidad en la fábrica desde los productos en relación con sus características; posteriormente se generaron dispositivos para la inspección, control, aseguramiento de la calidad y por último, calidad total; enfoques aplicados solo a la industria de la época, dado que se encontraba pasando por grandes transformaciones. Evidentemente, tras un movimiento tan fuerte de la industria que penetraba por todos los medios a las sociedades, se imponen unas significaciones que giraban alrededor del cumplimiento de unos

![]()

estándares acordados y legitimados socialmente por unos agentes particulares, con intereses funcionales cuya pretensión se orientaba a medir, cuantificar y mejorar en términos de las características definidas por ese grupo particular.

De ahí que esas significaciones fueron configurando estructuras que se materializaron en organismos encargados de valorar y velar por esa calidad, organismos que asignaron funciones en el marco de los criterios definidos por el grupo de expertos. La configuración de dichas estructuras tiene una estrecha relación con las sociedades disciplinarias de control planteadas por Foucault (1976) y Deleuze (2006), dado que, a partir de mecanismos, las sociedades produjeron y regularon costumbres, hábitos y prácticas productivas en la fábrica. Lo cual en este caso respondía a los distintos organismos funcionales encargados de inspeccionar la calidad, organismos que de alguna u otra manera cumplían el papel regulador de la calidad de productos para satisfacer las necesidades del cliente. Ciertamente, las significaciones se fueron configurando a partir de las convicciones y creencias de grupos sociales particulares del campo de la industria y la administración, que, a su vez, crearon las instituciones con funciones específicas para dar tratamiento a dicha calidad.

Pero ¿cuándo se instala en concepto de calidad en la educación? Hacia la década de los años sesenta, se da un momento de crisis en la educación a nivel mundial, de manera que el interés para buscar alternativas de solución fue inminente, dada la estrecha relación entre educación y desarrollo económico. Esta crisis se manifiesta en Colombia, desde el aspecto financiero, y administrativo, lo cual es intervenido mediante formas poco efectivas, siendo estas la educación programada, sin maestros, educación a distancia, autofinanciación, entre otros; asuntos que no respondieron al deterioro intelectual y cultural de la educación.

Como respuesta ante las anteriores medidas, un grupo de maestros del país en el marco del Movimiento pedagógico, (1982), realizaron reflexiones sobre cómo su papel en la sociedad estaba siendo reducido por las dinámicas que la educación estaba imponiendo, en tanto se quiso posicionar una reforma curricular que invisibilizaba el quehacer docente, instrumentalizando la enseñanza y reduciendo su rol a un administrador del currículo. Esta inconformidad, demostraba que para los maestros no eran plausibles esas significaciones imaginarias que se pretendían instaurar e institucionalizar en la educación, pues no iban en el marco de sus convicciones y creencias de la calidad educativa que, en cambio apuntaban a recuperar el rol cultural del maestro, luchar por una educación pública siendo responsable el Estado, innovaciones pedagógicas e investigativas, además

![]()

de exigir mejores condiciones sociolaborales, así como una participación de los maestros en la actividad política democrática.

Las reflexiones de los maestros hicieron comprensible el hecho de que en gran parte, la política curricular respondía a una dinámica devenida de la fábrica, puesto que en este caso la educación giraba en torno a la racionalidad, la eficiencia y la productividad al desempeñar un papel importante para el desarrollo económico del país, más que la misma formación, además de generar un autoritarismo estatal que desconocía la participación de los maestros y comunidad en la configuración del presente y futuro de la educación. Así lo mencionan Loaiza; Pineda y Arbeláez (2014):

Según el Movimiento Pedagógico, la realidad era que la educación había quedado dispuesta para el rendimiento, para el trabajo, pues se afirmaba que, como proyecto cultural, había quedado sometida únicamente a la escuela, al salón, al espacio físico cerrado, al currículo, a los textos, como un mecanismo que proporcionaba únicamente al estudiante, habilidades y destrezas para desempeñar un oficio o realizar un específico proceso de socialización, un proceso productivo, que el sistema económico demandaba en el mercado laboral (p.61).

Lo anterior da cuenta de cómo las significaciones imaginarias que se configuraban de la calidad educativa se orientaban a intereses técnicos, es decir, intereses propios de las significaciones de calidad en el escenario fabril. Por el contrario, el escenario de la educación se mueve en el marco de intereses prácticos y emancipatorios (Habermas, 1984), pues antes que situarse en unos intereses que buscan la mera funcionalidad instrumental y de rendimiento como los intereses de producción, la educación se proyecta en los escenarios socio-históricos y en las fuerzas de transformación de las dinámicas sociales y personales.

Centrando la atención en el panorama actual de la calidad educativa, las convicciones y creencias aún no dependen de las significaciones imaginarias de los actores del escenario escolar, pues las directrices de la política educativa para la calidad de la educación aún devienen de agentes externos; es decir, organismos multilaterales que se encargan del diseño de políticas educativas (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, UNESCO, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Organización de Naciones Unidas), que promueven una calidad orientada al cumplimiento de funciones derivadas de formatos, resultados funcionales, en lo que Caballero (2013), ha denominado “calidad de papel”; es decir, que se centra en

![]()

el cumplimiento de unos requisitos con la finalidad de presentar resultados, diligenciar documentos, entre otros, olvidando aspectos esenciales de atender en el escenario educativo.

Ahora bien, ¿hacia dónde apuntan los intereses de los actores que realmente hacen parte del proceso? En los escenarios de la vida cotidiana, por un lado, es muy frecuente escuchar en los actores sociales inconformidades y reclamos hacia las dinámicas establecidas de calidad educativa, las cuales giran en torno a las presiones que se ejercen en términos de las pruebas Saber (pruebas estandarizadas que evalúa el desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional) y el diligenciamiento de formatos que en ocasiones se traduce hacia una “calidad de papel”. Por otro lado, también logran expresar algunas dinámicas informales al interior de la Escuela que sancionan como de calidad, y que se relaciona con el aspecto social, es decir, un trabajo que involucra esa formación integral que no se circunscribe solamente a los resultados académicos que requieren un trabajo, una preparación; pero a la hora de ser evaluados, estos aspectos no son reconocidos entre los criterios establecidos de calidad por las organizaciones encargadas de hacerlo.

Se continúa en una lógica donde la posibilidad de participación de los actores es aparente; en otras palabras, su razón de ser y actuar se reduce al cumplimiento de números. Asimismo, los procesos pedagógicos se orientan desde racionalidades fundamentalmente cognitivas descuidando la formación hacia el reconocimiento de lo social y el desarrollo de las dimensiones axiológicas del ser humano, asunto que evidencia una sociedad que se limita a asumir funciones e institucionalizar aspectos que no hacen parte de sus convicciones y creencias. De acuerdo con Freire (1982), el ser humano está siendo dirigido por publicidad organizada e ideologías con poca capacidad de participar y decidir.

Funciones que son obligadas a asumirse, desconociendo sus significaciones e implantando las no sentidas a partir de dispositivos e instituciones meramente funcionalistas. Dichas imposiciones implican poca receptividad en las formas de ser/hacer, decir/representar, mientras que partir del reconocimiento de las significaciones conlleva aceptación, en tanto, es un acuerdo que ha sido sancionado por los mismos actores involucrados en el proceso educativo.

En síntesis, el tránsito dado de la perspectiva de calidad fabril al escenario escolar vislumbra la no correspondencia de las convicciones, motivaciones y creencias que los maestros manifestaron a

![]()

partir del Movimiento Pedagógico, y pese a ello, cómo se logró dar fuerza a esas significaciones que los movilizaban en términos de una educación de calidad.

En este marco de consideraciones, surgieron interrogantes relacionados con la racionalidad de lo simbólico y lo imaginario como posibilidad de investigación de la calidad de la educación; la pregunta por el esquema de inteligibilidad en el que se basan los profesores, estudiantes, padres de familia y directivos en torno a la calidad educativa, por las representaciones que se configuran y por los ethos de fondo que las dinamizan.

Por lo tanto, el objetivo general del presente estudio consiste en comprender la dinámica de las significaciones imaginarias sociales de la calidad de la educación, desde los actores sociales de la escuela en una institución educativa de la ciudad de Manizales. Los objetivos específicos fueron: 1. Identificar las representaciones simbólicas a través de las cuales se muestran los imaginarios sociales sobre calidad educativa 2. Interpretar las significaciones imaginarias sociales generadas en las representaciones simbólicas. 3. Identificar la movilidad de las significaciones imaginarias sobre calidad educativa en términos de cómo están siendo los procesos en la escuela, las significaciones de ese ser, y sus proyecciones.

Dada la naturaleza discursiva de la calidad educativa, en tanto, se construye socialmente en el bullicio de la vida cotidiana (Shotter, 1993), en este caso en espacios como la escuela y la comunidad educativa es indispensable el reconocimiento indiscutible de las significaciones imaginarias sociales. Por lo anterior, el enfoque que orientó el estudio fue el de la complementariedad, propuesto por Murcia y Jaramillo (2008), en razón de considerar la complejidad de las realidades sociales y humanas, y del objeto de estudio en cuestión.

En el proceso, el diseño corresponde a la naturaleza del fenómeno y dimensiones del problema, por lo tanto, se siguió un diseño emergente, (Murcia, 2020) para el estudio y comprensión de los imaginarios sociales acudiendo para el procesamiento e interpretación desde las lógicas del análisis del discurso y sus funciones (Wodak y Meyer, 2003; Iñaqüez, 2006).

![]()

La unidad de análisis

Correspondió a los discursos y prácticas desarrolladas por los actores sociales participantes del estudio como aspectos de interés del estudio. Justamente, el conocer el ser de la realidad que está siendo desde lo que hacen los actores sociales y sus expresiones discursivas que se recabaron a partir de técnicas como la observación y la entrevista.

La unidad de trabajo

Estuvo constituida por 13 actores sociales: cuatro profesores, cuatro estudiantes, cuatro padres de familia y un directivo de cada nivel de la básica secundaria. Se seleccionaron teniendo en cuenta el género, trayectoria y nivel de participación en la institución, con quienes se desarrollaron entrevistas en profundidad.

Diseño de investigación: comprende tres momentos:

Momento de aproximación al ser de la realidad: búsqueda de categorías foco u observables (preconfiguración).

Momento de saturación: trabajo de campo en profundidad (configuración). Generación de un esquema de inteligibilidad inicial.

Momento de interpretación profunda (reconfiguración). Compresión de la dinámica de los imaginarios sociales relacionados con la calidad de la educación.

Primer momento:

El propósito fue la aproximación a la realidad. Se realizaron observaciones en situación, en el escenario escolar y en su cotidianidad, (llegada a la institución, desarrollo de clases, descansos y salida). Como instrumento de recolección se acudió al diario de campo. El método de procesamiento y análisis de la información fue la teoría fundamentada (microanálisis); asimismo, se tuvo en cuenta la dimensión general del discurso, específicamente la función referencial, la cual apunta a la descripción de la realidad (dice algo de). Finalmente, todo ello estuvo apoyado en el software Atlas Ti, versión 8.

![]()

Segundo momento:

El propósito de este momento fue realizar la saturación profunda de las categorías de la realidad que está siendo y que fue recogida en el momento anterior. Esto se hizo desde la función expresiva y pragmática, lo cual dio cuenta de los sentidos y proyecciones sobre las acciones o eventos definidos en el momento anterior. Se acudió a la técnica de la entrevista en profundidad. Producto de esta búsqueda, se esperaba reconocer las representaciones simbólicas en el desarrollo del lenguaje, para posteriormente llegar a las significaciones imaginarias y proyectarlas mediante esquemas de inteligibilidad social.

Aquí nuevamente se tomaron elementos de la teoría fundamentada para el procesamiento y análisis de la información; se asume la propuesta de Murcia (2020) acerca de la investigación en situación. En el proceso de saturación, se tomaron como referencia dos dimensiones generales del discurso: la expresiva y pragmática. Esto para dar reconocimiento a lo que dicen y representan los actores de la calidad educativa; además, de los motivos por qué y para qué de la acción (Schütz, 2008) que sustentan las razones que desde adentro configuran los actores para ver la realidad.

Tercer momento:

Momento de interpretación profunda de las categorías. Se buscó interpretar la dinámica de las significaciones imaginarias sociales a través de los esquemas de inteligibilidad social que se obtuvo en el momento anterior. A partir de esto, se identificaron los ethos de fondo, es decir, lo profundo de la representación. Se realizó un proceso de triangulación entre la voz del actor social, la interpretación del investigador y la teoría formal. La pretensión fue confrontar y poner en tensión los conceptos configurados socialmente, definiendo así la movilidad de esas dinámicas sociales. Estas tensiones se representan a través de los métodos de coordenadas sociales (Murcia, 2012) y relevancias y opacidades (Pintos, 2003).

Dinámica de los imaginarios sociales

Los hallazgos se presentan desde el esquema de inteligibilidad obtenido y desde la dinámica de las coordenadas sociales en relación con la calidad de la educación. A partir de la representación de los esquemas se permite evidenciar la movilidad de los imaginarios, en tanto, es claro que estos

![]()

constructos son intangibles (Murcia, 2011, 2012), lo cual hace que sea imposible concretarlos mediante una gráfica o categoría, pues el imaginario social corresponde a ese ethos de fondo, lo profundo.

La configuración de estos mapas, se organizó desde categorías procedentes de la codificación compuesta, que estuvo acompañada de tres dimensiones: consenso (ser/hacer), disenso y proyección (decir/representar). En efecto, de acuerdo a su proporción se hace referencia a un imaginario instituido, instituyente y radical. Para la codificación de los relatos, se planteó de la siguiente forma, donde E: significa entrevista, seguido de las iniciales del actor social Estudiante (E), Docente (D) y, por último, el grupo de grado (G).

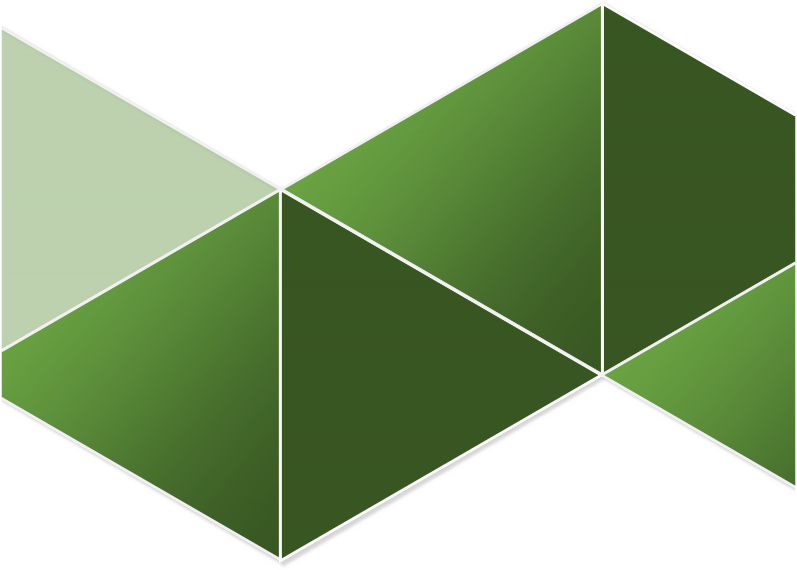

Figura 1. - Esquema de inteligibilidad sobre calidad de la educación

Fuente: elaboración propia.

El esquema anterior muestra la emergencia de dos categorías: Organización y Procesos de enseñanza y aprendizaje, cada una acompañada de sus correspondientes códigos que giran en torno a consensos, disensos y proyecciones. Por lo tanto, se evidencia la manera en que los actores de la escuela representan la calidad educativa a partir del peso social en las coordenadas (Figura 1).

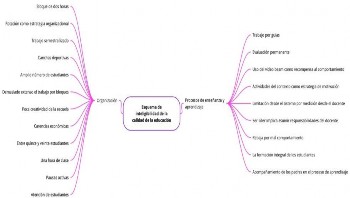

Figura 2. - Coordenada social Organización

Fuente: elaboración propia.

El mapa de coordenadas “Organización” muestra cuestiones referidas a la aceptación de los actores sociales de ciertas prácticas que conllevan a un nivel de institucionalización y relevancia social, siendo estas: bloque de dos horas, trabajo semestralizado y rotación como estrategia organizacional; Ahora, en términos de disensos, se observa un nivel representativo de no aceptación de la coordenada anterior. Por otro lado, las de menor relevancia social, o sea, aquellas proyecciones que se convierten en esas efervescencias relacionadas con la transformación de ese ser/hacer, corresponden a pausas activas, atención del estudiante y salones amplios; las cuales emergen con menor relevancia. Así, pues, se toman únicamente las coordenadas con mayor y menor relevancia social referidas en el mapa (Figura 2).

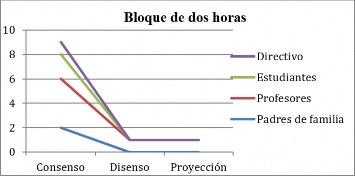

Figura 3. - Coordenada social, bloque de dos horas

Fuente: elaboración propia.

![]()

Al revisar la movilidad de la coordenada "Bloque de dos horas", se muestra la fuerza social que actores como profesores, estudiantes y directivos otorgan al tiempo de dedicación académica. Esto se ve desde una perspectiva del tiempo como cronos, de manera que su movilidad muestra el arraigo a un imaginario institucionalizado que a su vez domina, en tanto, deviene de una institución funcional. Estas son dinámicas que se establecen de manera hegemónica y que conllevan el cumplimiento de esa función (Figura 3).

La presencia de un nivel de reflexión se limita, dado que, tanto profesores, como estudiantes, padres de familia y directivos aceptan dichas disposiciones que plantea la institución, es por esto que, las formas de ser/hacer tienen un asentamiento que no permite dar paso a la dimensión decir/representar, lo que significa el cambio, la transformación, la generatividad de fisuras que den paso al nacimiento de otras posibilidades. Ahora, la mayor relevancia se ubica desde los profesores, quienes son los encargados de asumir la responsabilidad de orientar procesos con una intensidad alta en tiempo para la obtención de aprendizajes en los estudiantes. No obstante, la voz de los estudiantes se opaca, dado que prima el seguimiento a lo establecido en el centro educativo.

(…) aumentar los bloques, que no sea en una hora una clase, una hora en otras, porque resultan estando muy poquito tiempo, no resultan aprendiendo nada, en cambio, cuando están en bloques extensos ¡sí se nota!, y mire que nosotros hemos tenido, si se nota el mejoramiento en la parte académica de los niños, porque mira que se nota en las pruebas SABER, el año pasado nos fue muy bien, quedo el colegio muy bien ubicado a nivel del departamento y del municipio de colegios oficiales le fue muy bien en las pruebas (…) porque muchas veces quedan baches, quedan temas sin evacuar, pues lo que uno establece en el plan de estudios, y pues la idea es hacerlo y lo que hemos venido trabajando en el modelo es que abarquemos todos los temas y que los niños puedan aplicar bien lo que están viendo en cada tema (E1.D1.G6).

Lo anterior refleja dos aspectos que impulsan la aceptación de esta coordenada, en particular el concepto de calidad de la enseñanza. En primer lugar, se enfoca la calidad en el hecho de que, a más tiempo dedicado a una asignatura, mayor será el aprendizaje obtenido. En segundo lugar, se relaciona la calidad con el rendimiento académico obtenido en pruebas estandarizadas. Además, se destaca otro asunto: la posición o el ranking en el que se ubica la institución, lo cual fomenta una lógica competitiva que implica una mayor exigencia en las capacidades intelectuales de los estudiantes, dado que su desempeño académico contribuye a mejorar el estatus de la institución.

![]()

En síntesis, la movilidad de la coordenada muestra que los actores aceptan relativamente la modificación organizacional que viene desarrollando la institución en términos de intensidad horaria; sin embargo, existe una gran cantidad de acciones que implican disensos ante el tiempo prolongado para el desarrollo de procesos académicos, pero con algunas sugerencias que se convierten en proyecciones, deseos de gran significación como lo son la generación de espacios para pausas activas y atención del estudiante. Se aprecia el peso social que conceden los actores sociales, y la proposición de reflexiones en torno a la dinámica del tiempo, generando desviaciones en el desarrollo de las prácticas pedagógicas cotidianas.

En términos de los imaginarios sociales, significa que hay convicciones, motivaciones que desde los actores se avizoran en contravía de las dinámicas que se han intentado naturalizar. La mirada del tiempo se asume como cronos, en tanto las horas de dedicación adquieren un significado representativo en torno al saber. Mayor dedicación denota la obtención de buenos resultados. En la lógica griega, esta perspectiva del cronos corresponde a asumir el tiempo con la pretensión de asirlo, controlarlo, dado que es un tiempo que, según en la institución, debe ser medido, cuantificado y provechoso para obtener unos saberes particulares, en este caso solo de orden académico.

En esta consideración, Cabrera y Herrera, (2016), la organización de los tiempos debe reconocer al estudiante, permitiendo una educación integral que involucre aspectos formativos, culturales, lúdicos y de ocio. Así, pues, no solo se debe prestar atención al "tiempo escolar", aquel que está organizado y estructurado para asuntos de orden académico. Como lo menciona Martinic (2015), hay un tiempo en la escuela que debe generar un espacio policrónico que sea construido por los sujetos y desde su significado.

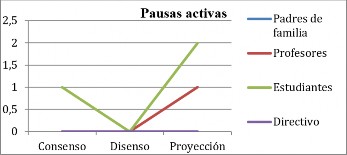

Figura 4. - Coordenada social pausas activas

Fuente: elaboración propia.

![]()

La coordenada pausas activas muestra una movilidad que permite identificar, desde su fuerza social que, si bien es baja, ofrece salidas ante las dinámicas funcionales impuestas en los procesos de la institución relacionados con el tiempo y su extensión. Los actores sociales como los estudiantes son quienes proponen otras formas de aprovechar el tiempo, es decir, la necesidad de áreas que permitan crear otras posibilidades de asumir los espacios y el tiempo en la escuela. Pues, son aquellos que viven y sienten estos procesos permanentemente. Pese a que estas nuevas intenciones se vean cooptadas por lo hegemónico, se convierten en una fisura que inicia una manifestación de reclamo desde el decir/representar y que anhela llegar a ser. Por lo tanto, estos pequeños brotes tienen una gran importancia en términos de la transformación de realidades en la cotidianidad escolar como imaginario radical/instituyente (Figura 4).

Si bien el peso de las intenciones es bajo, lo cual hace evidente la normalización del acuerdo social relacionado con la intensidad “bloque de dos horas”. Sin embargo, hay brotes de otras perspectivas que matizan convicciones y creencias relacionadas con el desarrollo de pausas activas por parte de los estudiantes; en tanto, surge la necesidad de brindar espacios dentro de la clase que permitan desarrollar acciones de descanso.

(...) para mí, pues, hacer las pausas activas en un momento determinado de la clase, unos cinco o diez minutos, estirarnos para no estar siempre ahí sentados, porque en esos cinco minutos usted se puede estirar, relajar, puede tomar aire, se pueden hacer muchas cosas (E3.E3.G8).

Lo anterior da cuenta del reclamo y la posibilidad de establecer espacios con un tiempo mínimo durante el bloque de clase, que saque por un momento al estudiante de lo académico, y a su vez, le proporcione un espacio de respiro para luego retomar las actividades direccionadas por el docente en la clase. Se resalta la importancia de establecer espacios que se salgan un poco de lo académico, que inviten a tener en cuenta otras dinámicas relacionadas con lo social, es decir, la oportunidad para reconocer al otro, de ser con el otro.

En síntesis, la movilidad de la coordenada muestra que los actores aceptan relativamente la modificación organizacional que viene desarrollando la institución en términos de intensidad horaria; sin embargo, hay una gran cantidad de acciones que implican disensos ante el tiempo prolongado para el desarrollo de procesos académicos, pero con algunas sugerencias que se convierten en proyecciones, deseos que son de gran significación como lo son la generación de espacios para pausas activas y atención del estudiante. Aquí se aprecia el peso social que conceden los actores sociales, y

![]()

la proposición de reflexiones en torno a la dinámica del tiempo, generando desviaciones en el desarrollo de las prácticas pedagógicas cotidianas.

Lo anterior, en términos de los imaginarios sociales muestra que si bien, la fuerza social de los actores se orienta hacia lo instituido, es decir, a aceptar y naturalizar la extensión de tiempo académico de clase. También se empieza a dar un movimiento de la coordenada que contiene esas motivaciones, convicciones correspondientes a un imaginario radical/instituyente que emerge como reclamo y recoge reflexiones que desvían lo instituido hacia generar posibilidades de reconocer otras formar de vivir la extensión del tiempo.

Las pausas activas se asocian con aquel tiempo kairos, es decir, un tiempo que no se mide con el reloj y que no suele coincidir con el segundero, pues lleva consigo una carga y un valor afectivo. Un tiempo necesario para el disfrute, el respiro. Al respecto, Zuleta (1978) plantea que la escuela se aprende cosas tediosas, pero útiles —la clase— y cosas improductivas, pero maravillosas —el recreo—. Esta distinción acompaña para toda la vida. El conocimiento no es disfrute, aprender es lo contrario de disfrutar.

Se revela la importancia de un espacio que no sea censurado, que se reconozca como aquel que permite aprender otras cuestiones y que es bien visto para los niños y niñas, maestras, maestros y padres de familia. Un espacio para ser con el otro y lo otro, un espacio que adquiere valor para el desarrollo del ser. Es por esto que, se reclama un tiempo que brinde la posibilidad del encuentro, que, a su vez, dé cuerpo a distintos aprendizajes, a construir relaciones, generar vínculos para poder contar con la ayuda del otro (D’Aloisio, 2017). Espacios que rompan con el tiempo escolar programado y apunten a un espacio significativo que tiene lugar en la escuela.

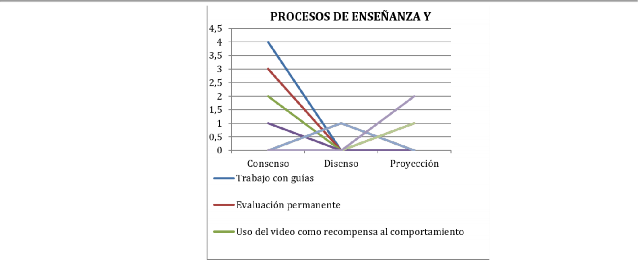

Figura 5. - Coordenada social procesos de enseñanza y aprendizaje

Fuente: elaboración propia.

La presente coordenada hace evidente que los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobresalen con fuerza el trabajo por guías. Existe una aceptación en la dinamización del trabajo a partir de mediación pedagógica, seguido de evaluación permanente y el uso del video como recompensa al comportamiento, aspectos que hacen parte de los procesos que se llevan a cabo al interior de la institución y en los cuales se mueve el imaginario instituido (Figura 5).

Ahora bien, se presentan bajos niveles de disenso y proyección frente a la anterior coordenada hegemónica, lo cual hace evidente la falta de procesos de reflexión. Tan solo se presentó un disenso relacionado con que ser líder implica asumir responsabilidades del docente y una proyección orientada a la generación de interés en los estudiantes.

Siendo esta coordenada la de mayor peso social y de reconocimiento, el trabajo por guías se convierte en una mediación pedagógica que es altamente aceptada en la institución, porque brinda una mejor asimilación del conocimiento, siendo atractiva para el estudiante.

(…) Me parecía muy buena una opción que usaban, era guías, pues que siempre se han usado, pero, pues para mí eran mejor que escribir en un cuaderno, porque es como un poco más recreativo, y hay profesores que las explican muy bien, entonces uno como que ya tiene una idea y no se tiene que estar parando toda la clase a preguntar solo una pregunta, sino que con solo la introducción usted ya sabía más o menos que tenía que hacer (E3.E3.G8) (…) A mí me gustan, porque tienen dibujos para explicar con lecturas; a mí me parece muy importante porque la mayoría de los niños no leen porque

![]()

les da pereza, pero para mí es muy importante para aprender bien; creo que es por eso que me va muy bien en ciencias naturales (E2.E2.G7).

Las guías que estoy empezando a elaborar con ellos entonces hablan acerca de reflexiones, sobre el cuidado del medio ambiente, de qué manera tú puedes aportar al cuidado del medio ambiente, cómo crees que impacta el medio ambiente, la economía. Lo que te decía ahorita, lo de la fauna silvestre, de qué manera están explotando la fauna y cómo afecta eso el ecosistema, entonces lo estoy haciendo así en especie de reflexiones, y a ellos les encanta, pues a la mayoría (E2.D2.G7).

Se destaca por parte de los estudiantes la importancia de estructurar guías o mediaciones lúdicas en el proceso de enseñanza, además de una clara explicación, pues, cuando los procesos son más creativos, conllevan generar interés, motivación y, por ende, mayor aprendizaje. Además, se logra visualizar en términos de calidad el reconocimiento a que un proceso es más efectivo cuando mayor claridad tiene la explicación, además de fomentar procesos reflexivos y creativos en los estudiantes desde cuestionamientos permanentes del tema de la clase, permitiendo así al desarrollo de la argumentación.

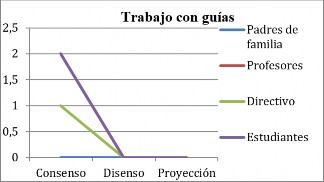

Figura 6. - Coordenada social trabajo con guías

Fuente: elaboración propia.

La presente coordenada, en su movilidad, hace visible la fuerza social desde actores como profesores, directivo y estudiantes. Aquí, hay una aceptación ante la lógica de trabajo en la clase, asunto que evidentemente hace parte de la instalación de directrices desde su lógica funcional y que son seguidas por quienes proponen, promueven y quienes reciben el proceso. Sin embargo, no se presenta por parte de padres de familia, dado que al parecer desconocen asuntos de la dinámica interna de la institución frente al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Figura 6).

![]()

Es por esto que ese nivel de consenso ratifica la aceptación de esta idea y la instauración de un imaginario secundario que apalanca el gran imaginario central correspondiente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Puesto que la formación académica se piensa desde la organización de los contenidos en estructuras precisas que permitan seguir paso a paso los momentos para un aprendizaje efectivo, una directriz acogida por los maestros en su planificación y vivenciada por los niños y niñas. Lo anterior, da cuenta de cómo lo funcional, lo y/o dominante dinamiza realidades sin una previa reflexión, llevando a los actores sociales a asumir dinámicas que son impuestas desde organismos funcionales. Este asunto, en este caso, muestra un interés hacia el rendimiento cognitivo.

Justamente, Ranciere (2003) hace una crítica al respecto y denuncia la función de un maestro explicador, en tanto, segrega a sus estudiantes y embrutecen. Es por esto que, plantea que “se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia” (p.11). Por lo tanto, se hace necesario orientar los procesos hacia el reconocimiento del estudiante cómo una protagonista a la hora de adquirir saberes, donde al despertar su motivación e interés, despliegue su capacidad de aprender.

Lo anterior deja entrever cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje son llevados a cabo en correspondencia con las exigencias de organismos externos que promueven dinámicas de trabajo hacia el desarrollo de competencias que se ven reflejadas en los resultados de las pruebas. Lo cual conlleva que los maestros adopten discursos de orden administrativo para así responder a las demandas del mercado, reduciendo el papel del maestro (McLaren, 2003).

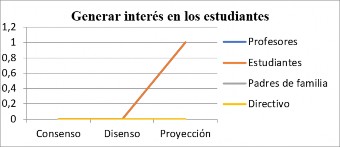

Figura 7. - Coordenada social generar interés en los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

![]()

Por otra parte, el mapa de coordenadas hace visible una mirada en cuanto a las proyecciones relacionadas con la generación de interés en los estudiantes, como un asunto necesario que permite asimilar el trabajo de mejor manera, pues la forma en que el maestro construye esa relación de encanto conlleva al interés y la motivación para el aprendizaje en la clase (Figura 7).

(…) a mí me gustaría más que todo, como la energía que ellos ponen para explicarnos, para enseñarnos, por ejemplo, hay unos por decir de una manera como amargaditos, entonces, pues es difícil trabajar con ellos, pero se trabaja. Por ejemplo, con la profesora de física hay otras personas que sí tienen como energía y da mucho gusto trabajar con ellos (E4.E4.G9).

La anterior reflexión destaca la importancia de fomentar el entusiasmo en el proceso de enseñanza, ya que esto tiene una gran influencia tanto en el gusto por la materia como en el rendimiento académico. Es necesario reconocer que el maestro debe ser creativo en la búsqueda constante de estrategias que permitan establecer una conexión con el estudiante durante la clase, fomentando su motivación intrínseca. Por lo tanto, un proceso de enseñanza de calidad implica que el maestro tenga una actitud positiva y la implementación de estrategias que contribuyan a la generación de atención y motivación en los estudiantes, despertar la curiosidad (Mora, 2014), entrar una jirafa en el salón, llevar la novedad a la clase. Para ello, lo lúdico recreativo se convierte en una estrategia importante que hace parte de ese tiempo para reconocer al otro, para identificar los gustos del otro, para plantear formas que generen interés en el otro; pues no solo es validar una formación académica, sino humana (Posso., Sepúlveda., Navarro y Laguna, 2015; Restrepo y Tamayo, 2016).

Al respecto, Motta (2004) plantea que “la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas” (p. 23). Por tanto, en ese relacionamiento con el otro, es indispensable dar paso a formas que permitan dejar a un lado lógicas hegemónicas reconocidas como únicas formas de aprendizaje y así propiciar otras perspectivas que son anheladas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En síntesis, los imaginarios que circundan el concepto de calidad educativa de los actores sociales de la escuela, se erigen en el marco de unos imaginarios fuertemente instituidos sobre las formas de ser/hacer, decir/representar los procesos de organización y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí la calidad educativa se expresa desde un interés por lo racional y lo productivo (Bocanegra, 2008; Murcia y Jaramillo 2017; Maffesoli, 1982); se ampara en una institución económica

![]()

funcional desde una lógica ensídica, es decir, que ordena y regula. Asimismo, la escuela actúa como institución funcional, por lo cual instaura unos imaginarios que tienen arraigo en las prácticas sociales de la escuela, que no son reflexionadas en tanto, no se cuestionan, sino que asumen y naturalizan. Por eso, “este imaginario central es el que reorganiza, redetermina, reforma una multitud de significaciones sociales del sistema considerado” (Castoriadis, 1989, p. 526).

De ahí que los procesos que al interior de la institución educativa se desarrollan, le apuestan al rendimiento académico para la obtención de resultados. Por lo tanto, su correspondencia se fija a un propósito meramente funcional. Es por esto que, el código Bloque de dos horas que actúa cómo imaginario que coadyuva al fuerte interés por la adquisición de contenidos, asunto que relacionan hacía mayor tiempo de estudio, mayor aprendizaje, un tiempo de dedicación al conocimiento que se resalta en gran medida por maestras y maestros en sus prácticas pedagógicas, las cuales se circunscriben a lógicas funcionales del sistema, el cual es rígido.

Entre los murmullos de los actores sociales de la comunidad educativa intentan dar un giro que permite demostrar que la calidad educativa es una construcción social que deviene de las significaciones imaginarias sociales, en tanto, los reclamos que emergen desde lo radical/instituyente de profesores, estudiantes, padres de familia y directivo, se encuentra asociado hacia un imaginario que reclama un tiempo diferente, además de la generación de interés, asunto importante y para potenciar dado que como imaginario radical/instituyente emergente hace un llamado a la escuela hacia el reconocimiento de otras formas de ver la calidad educativa que implica espacios que dediquen la presencia del otro, de ese ser que conmueve, que se preocupa, que es con el otro no solo en lo académico.

Para finalizar, lo anterior implica un reto para quienes abordan los procesos de una educación de calidad, en tanto dar paso a esa dimensión simbólica permite construir, deconstruir y transformar realidades sociales en este caso de la calidad que contribuyan a tener apertura a otras dimensiones; asimismo reconocer los imaginarios es comprender la dinámica de las instituciones, esto en razón de que los imaginarios sociales se convierten en base y sustrato desde los cuales las instituciones generan los acuerdos funcionales.

![]()

Napoleón Murcia Peña. Universidad de Caldas, Manizales, Caldas, Colombia. Posdoctor en Narrativa y Ciencia. Integrante del Grupo de Investigación Mundos Simbólicos: Estudios en Educación y Vida Cotidiana. Correo electrónico institucional: napo2308@gmail.com

Contribución de los autores: Las personas autoras declaran que han contribuido en los siguientes roles: C. R. L. contribuyó con la escritura del artículo; la gestión del proceso investigativo; recursos, apoyo tecnológico y el desarrollo de la investigación.

Bocanegra Acosta, E. M. (2008). Del encierro al paraíso. Imaginarios dominantes en la escuela colombiana contemporánea: una mirada desde las escuelas de Bogotá. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud, 6(1), 319-346. https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista- Latinoamericana/article/view/277

Caballero, L. (2013). La calidad de papel. La representación social de la calidad en educación en maestros y estudiantes. El caso de una institución educativa pública. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia.

Cabrera Cuadros, V. L., & Herrera, P. (2016). Una escuela con nuevos ritmos: Percepciones sobre el uso del tiempo escolar. Perspectiva educacional, 55(1), 20-37.

https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.55-Iss.1-Art.371

![]()

Castoriadis, C. (1989). La institución imaginaria de la sociedad (vol. 2: El imaginario social y la institución). Barcelona: Tusquets. https://books.google.com.cu/books/about/La_instituci%C3%B3n_imaginaria_de_la_socie da.html?id=ORsuAAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Crosby, P. B. (1980). Quality is free: The art of making quality certain. New York: New American Library. https://books.google.com.cu/books/about/Quality_is_Free.html?id=0RxtAAAAMAAJ&re dir_esc=y

Deming, E. (1989). Calidad, productividad y competitividad. La salida de la crisis. Madrid, España: Ed. Díaz de Santos. https://books.google.com.cu/books/about/Calidad_productividad_y_competitividad.html

?id=d9WL4BMVHi8C&redir_esc=y

Deleuze, G. (2006). Post-scriptum sobre las sociedades de control. POLIS, Revista Latinoamericana, 5 (13) https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2006-N13-431

D’Aloisio, F. (2017). Jóvenes y sociabilidad escolar: Aprendizajes que sostienen determinado orden social. Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud, 15(1), 101–115. https://doi.org/10.11600/1692715x.1510509112016

Foucault, M. (2003). Hay que defender la sociedad (vol. 229). Ediciones Akal. https://books.google.com.cu/books/about/Hay_que_defender_la_sociedad.html?id=zHbk XW0aGrUC&source=kp_book_description&redir_esc=y

Freire, P. (1982). La educación como práctica de la libertad. Siglo xxi. https://books.google.com.cu/books/about/La_educaci%C3%B3n_como_pr%C3%A1ctica_ de_la_liber.html?id=vy5mrgEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Habermas, J. (1984). Conocimiento e interés. Madrid: Taurus. https://books.google.com.cu/books/about/Conocimiento_e_inter%C3%A9s.html?id=go6h EAAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Iñaqüez, L. (2006). Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales. Barcelona: Editorial UOC.

![]()

Juran, Joseph M. (1990). Iurán y e1 liderazgo para la calidad. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S. A. Landes, D, S. (1979). Progreso tecnológico y revolución industrial. Madrid, Tecnos.

Loaiza Zuluaga, Y. E.; Pineda Rodríguez, Y. L.; Arbeláez J., N. (2014). Debate pedagógico: El maestro de las escuelas normales de manizales en el contexto del movimiento pedagógico colombiano. Facultad de Artes y Humanidades. Manizales. Universidad de Caldas. https://www.academia.edu/45661143/2014_Debate_pedag%C3%B3gico_el_maestro_de_la s_escuelas_Normales_de_Manizales_en_el_Contexto_pedag%C3%B3gico_colombiano

Martinic, S. (2015). El tiempo y el aprendizaje escolar la experiencia de la extensión de la jornada escolar en chile. Revista brasileira de educação, 20, 479-499.

https://www.redalyc.org/pdf/275/27538407010.pdf

McLaren, P. (2003). La vida en las escuelas: Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación. Argentina: Siglo XXI Editores. https://books.google.com.cu/books/about/La_vida_en_las_escuelas.html?id=1f3BlRKaB8g C&source=kp_book_description&redir_esc=y

Maffesoli, M. (1982). La violencia totalitaria: Ensayo de antropología política. Barcelona: Herder. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=53580

Montaudon Tomas, C., (2010). Explorando la noción de calidad. Acta Universitaria, 20(2), 50-56. Mora Teruel, F. (2014). Neuroeducación. Alianza editorial. https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=41613788006

Motta, C. (2004). Fundamentos de la educación. Colombia: Cerlibre.

Murcia, N., & Jaramillo, L. G. (2008). Investigación cualitativa: La complementariedad. Armenia: Editorial Kinesis.

Murcia, N. (2011). Imaginarios sociales: Preludios sobre universidad. Imaginario, imaginación, representación y simbólico: complementariedad y operacionalización de un diseño. Editorial académica española. ISBN 978-3-8443-4460-8.

![]()

Murcia, N. (2012). La escuela como imaginario social. Apuntes para una escuela dinámica. Revista Magistro, 6(12), 53-70. doi: 10. 15332/s0120-548X. 2012. 0012. 004.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5114788.pdf

Murcia, N., & Jaramillo, D. A. (2017). La escuela con mayúscula: Configurando una escuela para el reconocimiento. Manizales: Centro Editorial Universidad Católica de Manizales. http://dspaceudual.org/bitstream/Rep- UDUAL/1626/1/La%20escuela%20con%20May%C3%BAscula%202017.pdf

Murcia, N. (2020). La investigación situada: Construcción de teoría en sobre la escuela desde los imaginarios sociales. Manizales: Centro Editorial Universidad Católica de Manizales. https://www.ucm.edu.co/la-investigacion-situada-construccion-de-teoria-en-sobre-la- escuela-desde-los-imaginarios-sociales/

Pintos, J. L. (2003). El metacódigo "relevancia/opacidad" en la construcción sistémica de las realidades RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 2(2), 21-34. Santiago de Compostela, España: Universidades de Santiago de Compostela. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2237763

Posso Restrepo, P., Sepúlveda Gutiérrez, M., Navarro Caro, N., & Laguna Moreno, C. E. (2015). La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia escolar. Lúdica Pedagógica, (21). https://doi.org/10.17227/01214128.21ludica163.174

Ranciere, J. (2003). El maestro ignorante: Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Unipluriversidad, 3(3), 73-79. https://xpsicopedagogia.com.ar/wp-content/2018/03/El- Maestro-Ignorante-Ranciere.pdf

Restrepo Soto, J. A., & Tamayo Giraldo, A. (2017). El juego como mediación pedagógica en la comunidad de una institución de protección, una experiencia llena de sentidos. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 13(1), 105-128.

https://doi.org/10.17151/rlee.2017.13.1.6

Sánchez, J., Linero, D., & Martínez, M. (2014). Ocultamiento del discurso pedagógico frente al discurso administrativo en la gestión de las organizaciones educativas. Clío América, 8 (15), 36

– 46. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5114788.pdf

![]()

Shewhart, W. (1939). Economic control of quality of manufactured product. New York: D. Van Nostrand. https://books.google.com.cu/books/about/Control_econ%C3%B3mico_de_la_calidad_de_ prod.html?id=9xmX4Bbqec0C&source=kp_book_description&redir_esc=y

Shotter, J. (1993). Realidades conversacionales. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Schütz, Alfred. (2008). El problema de la realidad social. Editores Amorrortu. https://sicologias.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/10-schutz-el-problema- de-la-realidad-social.pdf

Taylor, F. W. (1911). Administración científica. Barcelona: Ediciones Orbis.

Torche, Pablo, Martínez, Javiera, Madrid, Javiera, & Araya, Javier. (2015). ¿Qué es "educación de calidad" para directores y docentes? Calidad en la educación, (43), 103-135. https://doi.org/10.4067/S0718-45652015000200004

Wodak, R., & Meyer, M. (2003). Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa. https://books.google.com.cu/books/about/M%C3%A9todos_de_an%C3%A1lisis_cr%C3% ADtico_del_discu.html?id=1701AAAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y

Zuleta, E. (1978). Educación y filosofía. En: H. Suárez y E. Valencia. (Comps.) (1995). Educación y democracia: un campo de combate. Bogotá: Fundación Estanislao Zuleta y Corporación Tercer Milenio. https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/educacion-y-democracia.pdf